記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

音楽を楽しむ上で、知っておきたい音楽の音質。

せっかく聴くなら、より高音質で音楽を保存して、

高音質のまま音楽を再生したい。

音という目に見えないもの、

何を基準として、良い音と判断するのか?

今回は、「音質」についての理解を深めます。

音楽ファイル形式の種類と違い

音楽は、アナログからデジタルの音楽データへ。

音源を取り込む際に圧縮すれば、音質劣化は避けられないわけで、

まずは、音楽ファイル形式(オーディオフォーマット)の違いから。

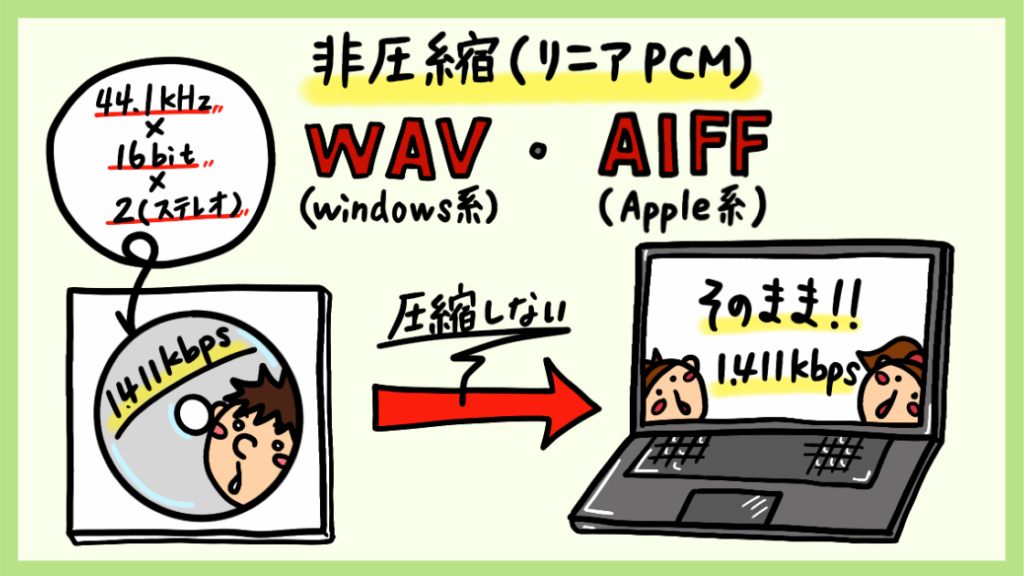

非圧縮(リニアPCM):WAV、AIFF

CDを圧縮せずそのままリッピングする場合、非圧縮音源となる。

Microsoft(Windows)とIBMが開発したのが、WAV(WAVE)。

Apple(Mac)が開発したのが、AIFF(Audio Interchange File Format)。

PCで一般的な非圧縮コーデックは、WAVですが、

AppleのiTunesでは、WAVではメタデータ(タグ情報)を扱う事ができません。

iTunesで、楽曲情報(曲名、アルバムアート等)を付与するならAIFFとなる。

データ量を節約するなら、可逆圧縮のALACでも良いと思いますけども。

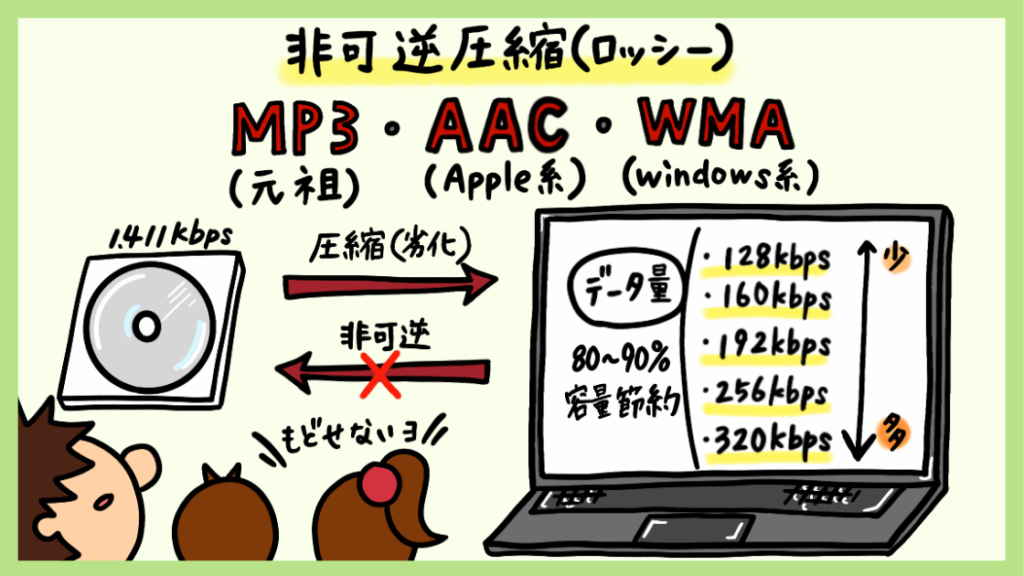

非可逆圧縮(ロッシー):MP3、AAC、WMA

非可逆圧縮で一番メジャーなのが「MP3 = MPEG-1 Audio Layer-3」。

その歴史は古く、普及率もダントツ。

デジタル音楽再生機の総称として「MP3プレーヤー」という言葉も有る。

MP3の改良版として登場したのが「AAC = Advanced Audio Cording」。

MP3と同じ圧縮率(ビットレート)なら、

AAC(m4a)の方が高音質となっています。

AAC並の圧縮率を誇るのが「WMA = Windows Media Audio」。

Microsoftが開発で、Windowsで採用されているけども、

Appleで未対応なので、イマイチ普及しなかったコーデックです。

動画系では、ブルーレイのAC3や、DVDのMP2、

Youtubeの音声コーデックVorbisとかも有りますが・・・

音楽では主流なのは、MP3とAACです。

非可逆圧縮は、圧縮する際に圧縮率も選べ、

音楽データでは、128kbps、160kbps、192kbps、256kbps、320kbpsが一般的。

ビットレート(bps)は、1秒間あたりのデータ量なので、

数値が多くなるほど高音質となります。

※無圧縮CDは、1411kbps相当

MP3が再生できない機器はほぼ有りませんが、

現状、AACもMP3同様に普及していますので、私はAACを選んでいます。

CD音源をiTunesで取り込むなら、AACエンコーダのiTunes Plus。

ステレオビットレート256kbps、サンプリングレート44,100kHzです。

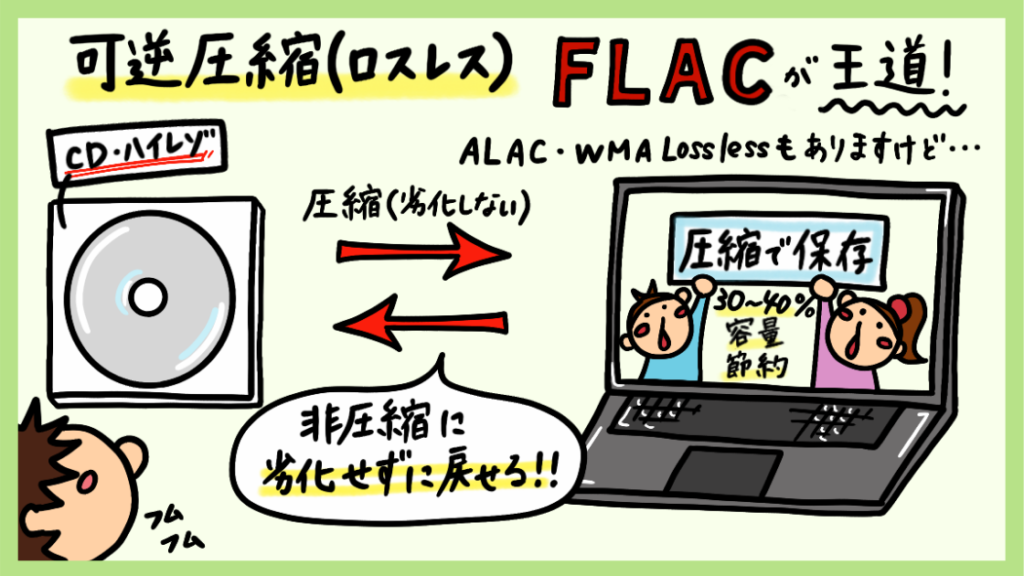

可逆圧縮(ロスレス):FLAC、ALAC、WMA Lossless

可逆圧縮コーデックは、元のデータを保持したまま圧縮されます。

再生時には解凍→オリジナルの非圧縮形式で再生となるので、

音質は非圧縮音源(WAVやAIFF等)と変わりません。

なのに、データ容量は非圧縮の半分となる。

ロスレス音源は、FLAC、ALAC、WMA Lossless・・・とありますが、

圧縮率は大差無く、ロスレスなので音質は変わらない。

というわけで、互換性(対応端末や対応ソフト数)が最重要となるわけです。

可逆圧縮コーデックの中で、

一番メジャーなのがFLAC(Free Lossless Audio Codec)。

ハイレゾ音源でも扱われている事が多く、対応の再生機器も多いです。

ALAC(Apple Lossless)は、

その名のとおりアップルが作った可逆コーデック。

iTunesのCDリッピング時にも選択できるのですが、

Apple製品以外では再生できないことが多い。

ただ、iTunesはFLAC未対応なので、

ロスレス圧縮したいならALACを使うしかない。

FLACもALACも、可逆圧縮なので、

再生機器未対応なら、非圧縮(WAV、AIFF等)へ戻したり、

そこから対応する非可逆(mp3、AAC等)へ変換して使う事は可能。

というわけで、CD音源は全てiTunesからALACに変換して保存&管理しています。

→音楽CDを高音質でiTunes取り込み。PC音源管理に最適な読み込み設定。

TAK、WMA Losslessなんかも有りますが・・・

FLAC、ALAC主流の中、敢えて使う理由も無いと思います。

音質=サンプリング周波数×量子化ビット数

アナログ音声を高音質でデジタル化するにあたり、

関わってくるのが「サンプリング周波数」と「量子化ビット数」。

アナログ→デジタル(AD変換)には、

標本化(サンプリング)と量子化という2つの過程が必要なわけで、

音を忠実にデータ化するという面で、重要なのもこの2つ。

CDは44.1kHzで16bitという数値。これは何を表すのか。

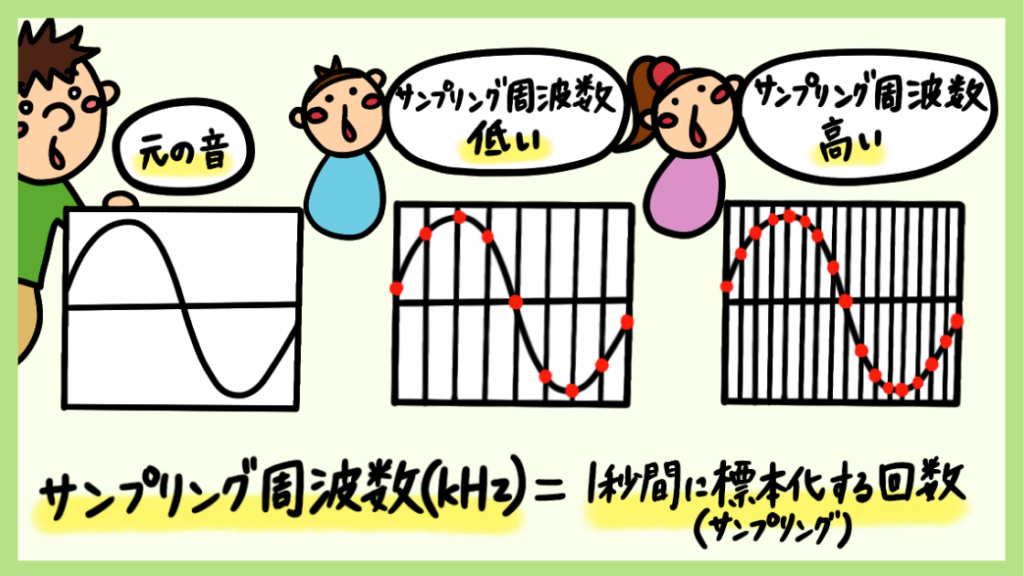

kHz:サンプリング周波数(サンプリングレート)

サンプリング周波数(Hz)は、

1秒間に標本化(サンプリング)する回数を表しています。

数値が大きいほど、処理する回数が多くなるので、

単純にサンプリング周波数の値が高ければ、

音の情報量が多くなり、音を忠実に再現→音質が良くなるというわけ。

また、サンプリング周波数は、音の周波数(高音、低音)とも関係しており、

標本化定理(サンプリング定理)によると、

再現できる音の周波数は、サンプリング周波数の1/2(ナイキスト周波数)となる。

音の周波数(Hz)は、低音は振動回数が少なく、周波数値も低い。

逆に、高音は振動回数が多く、周波数値も高くなるので、

サンプリング周波数が高ければ、より高音を再現できるというわけ。

CDの44.1kHzは、1秒間に44,100回サンプリング(データ化)しており、

22,050Hzの周波数まで再現可能という事。

ちなみに、人間が認識できる周波数は、一般的に20~20,000Hzです。

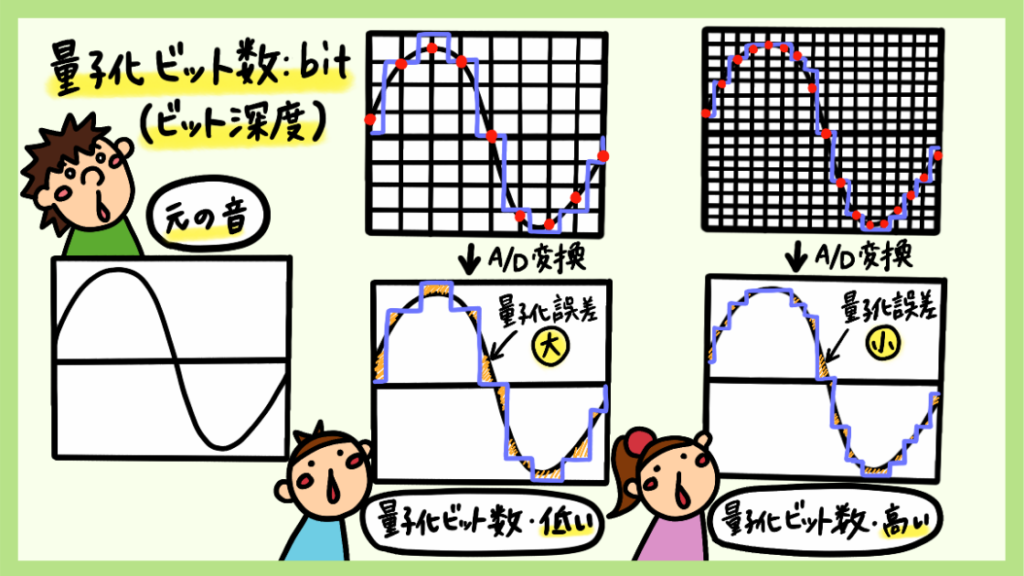

bit:量子化ビット数(ビット深度)

量子化ビット数(bit)は、サンプリング周波数で標本化したデータに、

どれだけのデータ容量を与えるのかを表す数値。

容量を多くするほど、標本化した音の振り幅を細かく記録できるので、

より原音に近い音となる。

サンプリング周波数を正確に記録する為に、量子化ビット数も必要ってわけ。

1bitは2段階、2bitは4段階、4bitは16段階、8bitは256段階、

16bitは65,536段階、24bitは16,777,216段階・・・

要は、音の振り幅(周波数)を何段階で記録するか?ということ。

イメージとしては、サンプリング周波数が、横方向のデータに対し、

量子化ビット数は、縦方向のデータ、高さの数値。

だから「ビット深度(ビットデプス)」とも言われるのさ。

ビット数が少なければ、

原音(サンプリング周波数)との差違(量子化誤差)も大きくなるわけで、

雑音(量子化ノイズ)も増えていきます。

また、量子化ビット数で、ダイナミックレンジ(Dレンジ)も決まるので、

表現できる音楽の音量も関係してきます。

ダイナミックレンジは、最小音と最大音の比率(差)のこと。

dB(デシベル)で表記され、

この値が大きいほど、表現できる音量範囲も広くなります。

※映像におけるダイナミックレンジは「輝度」。明暗の差です。

→動画配信サービスの画質と解像度。SD、フルHD、4K、8K、HDR、Dolby Visonの意味と違い。

最大dB≒6.02×bit数で求められるので、

例えば、CDの16bitなら約96dBとなります。

24bitなら約144dB、32bitなら約192dB。

※1bit増すごとに6.02dB増加します。

人間の聴覚のダイナミックレンジは、

120dB~130dB程度で限界であり、

140dBを超えると耳が壊れるレベルとなります。

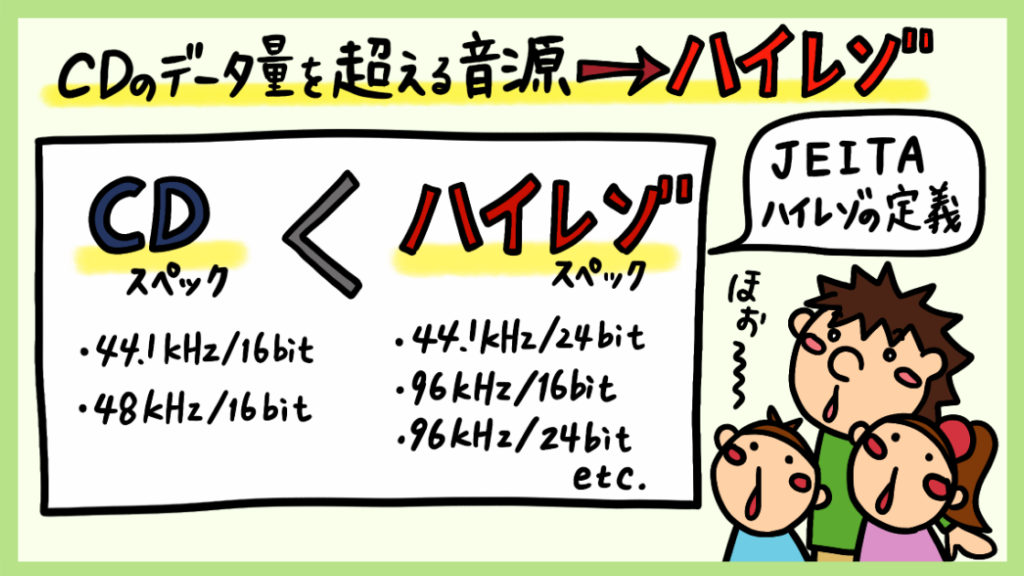

ハイレゾとCDの違い

ハイレゾの定義とハイレゾフォーマット

ハイレゾという言葉も一般的になりましたが、

ハイレゾ=High Resolution Audio=高解像度音源、

従来のCDと比べて音の情報量が多いデジタルオーディオのこと。

JEITA(電子情報技術産業協会)では、

ハイレゾの定義も明記されており、

CDのサンプリング周波数(44.1~48kHz)と、

量子化ビット数(16bit)を超える音源データを指します。

サンプリング周波数、量子化ビット数のいずれかが、

CDスペック未満の場合はハイレゾとはなりません。

※参考→一般社団法人 日本オーディオ協会 | ハイレゾ | ハイレゾロゴ | 定義と運用

- 44.1kHz/16bit : CDスペック

- 48kHz /16bit : CDスペック

- 44.1kHz/24bit : ハイレゾ(量子化ビット数がCDスペックより高い)

- 48kHz /24bit : ハイレゾ(量子化ビット数がCDスペックより高い)

- 96kHz /16bit : ハイレゾ(サンプリング周波数がCDスペックより高い)

- 96kHz /24bit : ハイレゾ(CDスペックより両方高い)

- 96kHz /12bit : ハイレゾでない(量子化ビット数が低い)

- 32kHz /24bit : ハイレゾでない(サンプリング周波数が低い)

一般的な、ハイレゾフォーマットは、WAVとFLAC。

ALACで96kHz/24bitも有りますが、

現時点では、Apple(iTunes)はハイレゾ未対応。

また、日本オーディオ協会の定義では、

DSD(DSD2.8MHz、DSD5.6MHz 等)もハイレゾと認められており、

ハイレゾの圧縮音源「MQA」なんかも登場しています。

いずれも、普及しているとは言い難いので、

使うならWAVかFLAC。容量で考えるとFLACです。

無圧縮のWAVに比べると、30%~40%ほど容量も節約できる。

ハイレゾフォーマット

| 圧縮方式 | 記録方式 | 拡張子 | |

|---|---|---|---|

| WAV | 非圧縮 | PCM | wav |

| FLAC | 可逆圧縮 | PCM | flac |

| ALAC | 可逆圧縮 | PCM | m4a、mov、alac |

| DSD | 可逆圧縮 | DSD(1bit) | dsf、dff |

| MQA | 非可逆圧縮 | PCM | 無し |

ハイレゾと似た言葉で「HiFi(ハイファイ)」も有りますが、

HiFi = High Fidelity(高忠実度・高再現性)の略語であり、

音質が良いサービスや機器で、概念的に使われているだけ。

明確なHiFiの定義は有りません。

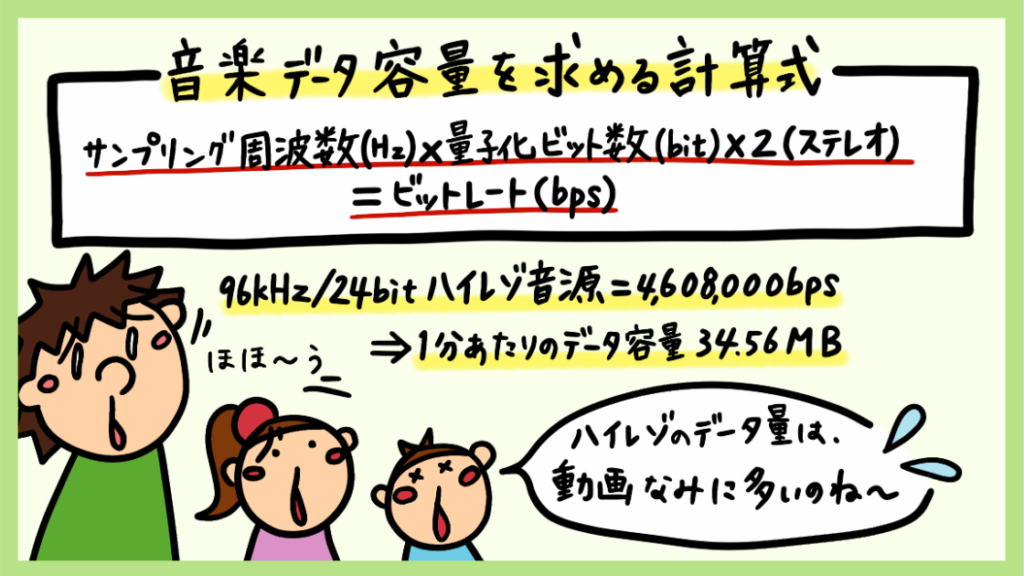

ハイレゾのデータ容量

ハイレゾ音源ともなると、容量も非常に大きくなる。

可逆圧縮で容量の30%~40%ほど節約できるとはいえ、¥

そもそも、無圧縮ハイレゾはどれくらいの容量なのか?

音楽データ容量を求める計算式

サンプリング周波数(Hz)×量子化ビット数(bit)× 2(ステレオ) =ビットレート(bps)

※ステレオは、音声信号が2つ

- CD(44.1kHz/16bit):44100(Hz) × 16(bit) × 2 =1,411,200 bps

- ハイレゾ(96kHz/24bit):96000(Hz) × 24(bit) × 2 =4,608,000 bps

bpsは主にデータ転送速度で使われる数値なので、

PCでのデータ保存容量を把握する為に、Byteへ換算する。

「bps」を「B/s」へ、Byte毎秒に換算すると分かりやすい。

1Byteは8bitなので、単純に8で割る。

1,411,200(bps)→176,400B/s→176KB/s。

1秒176KBなので、1分10,560KB。

無圧縮のCD音源のデータ量は、1分あたり約10MBとなる。

というわけで、各音源のデータ容量を計算してみた。

音源のデータ容量比較

| bit毎秒 | Byte毎秒 | 1分あたりの容量 | CD比のデータ量 | |

|---|---|---|---|---|

| MP3、AAC (44.1kHz/256Kbps) | 256 Kbps | 32 B/s | 1.92 MB | 0.18倍 |

| CD音源:PCM (44.1kHz/16bit) | 1,411 Kbps (1,411,200 bps) | 176 KB/s (176,400 B/s) | 10.56MB (10,560 KB) | – |

| ハイレゾ音源:PCM (96kHz/24bit) | 4,608 Kbps (4,608,000 bps) | 576 KB/s (576,000 B/s) | 34.56MB (34,560 KB) | 3.27倍 |

| ハイレゾ音源:PCM (192kHz/24bit) | 9,216 Kbps (9,216,000 bps) | 1152 KB/s (1152,000 B/s) | 69.12MB (69,120 KB) | 6.54倍 |

| ハイレゾ音源:DSD (2.8MHz/1bit) | 5,600 Kbps (5,600,000 bps) | 700 KB/s (700,000 B/s) | 42MB (42,000 KB) | 3.98倍 |

| ハイレゾ音源:DSD (5.6MHz/1bit) | 11,200 Kbps (11,200,000 bps) | 1400 KB/s (1400,000 B/s) | 84MB (84,000 KB) | 7.95倍 |

96kHz/24bitのハイレゾ音源でも、1分約35MB。

1時間なら約2.1GB。192kHz/24bitなら約4.2GB。

高画質の動画並みの容量が必要となるわけです。

SD画質は1時間で1.5GB、HD画質でも3GBも必要無い事を考えると、

ハイレゾのデータ量は、ちょっと恐ろしいですね。

変調方式PCMとDSDの違い

ハイレゾでは、従来のPCMとはまた別の、

DSDという音源が登場しています。

PCM(Pulse Code Modulation)=パルス符号変調に対して、

DSD(Direct Stream Digital)=デルタ・シグマ変調。

DSDは、PCMの数十倍の高サンプリング周波数で、

量子化ビットは、1ビットのみという特徴が有ります。

PCMとDSDの違い

| フォーマット | サンプリング 周波数 | 量子化 ビット数 | 拡張子 | |

|---|---|---|---|---|

| PCM | WAV FLAC ALAC | 96kHz 192kHz 384kHz | 24bit 32bit | flac wav alac(m4a) |

| DSD | DSF DSDIFF | 2.8MHz(=2822.4kHz) 5.6MHz(=5644.8kHz) | 1bit | dsf dff |

量子化ビット数が1ビットで何故良い音が出るのか?

結局のところ、サンプリング周波数が高いだけで、

1秒あたりの情報量(bps)は、PCMハイレゾと大差有りません。

DSD64(DSD 2.8MHz)は、PCMだと96kHz/24bitあたり。

PCMとDSDのデータ容量

| bit毎秒 | Byte毎秒 | 1分あたりの容量 | CD比のデータ量 | |

|---|---|---|---|---|

| CD音源:PCM (44.1kHz/16bit) | 1,411 Kbps (1,411,200 bps) | 176 KB/s (176,400 B/s) | 10.56MB (10,560 KB) | – |

| ハイレゾ音源:PCM (96kHz/24bit) | 4,608 Kbps (4,608,000 bps) | 576 KB/s (576,000 B/s) | 34.56MB (34,560 KB) | 3.27倍 |

| ハイレゾ音源:PCM (192kHz/24bit) | 9,216 Kbps (9,216,000 bps) | 1152 KB/s (1152,000 B/s) | 69.12MB (69,120 KB) | 6.54倍 |

| ハイレゾ音源:DSD (2.8MHz/1bit) | 5,600 Kbps (5,600,000 bps) | 700 KB/s (700,000 B/s) | 42MB (42,000 KB) | 3.98倍 |

| ハイレゾ音源:DSD (5.6MHz/1bit) | 11,200 Kbps (11,200,000 bps) | 1400 KB/s (1400,000 B/s) | 84MB (84,000 KB) | 7.95倍 |

DSD方式の1ビット量子化は、構成がシンプルな為、

よりアナログに近い音、原音にこだわるクラシックに向きとか言われていますが、

サンプリング周波数は高くなれば編集するのも困難になるわけで、

原音そのままのクラシック系にしか使えないという側面も有ると思っている。

ちなみに、DSD音源のスペックは、DSD64、DSD128、DSD256・・・

といった具合に表現されますが、

この数字は、CDのサンプリング周波数44.1kHzの倍率で表記されています。

- DSD64(DSD 2.8MHz):CDの64倍

- DSD128(DSD 5.6MHz):CDの128倍

- DSD256(DSD 11.2MHz):CDの256倍

- DSD512(DSD 22.4MHz):CDの512倍

DSDって「ハイレゾ」でもマイナーな規格なので、

ハイレゾでもPCMのFLAC、WAVさえ押さえておけば良い。

我々が使っている音楽データは、ほぼPCM方式ですから。

音楽配信サービスの音質

現在主流なのは、音楽CDではなく、音楽配信サービス。

というわけで、音楽聴き放題サービスの音質はどれくらいなのか?

抽出してみましたので、参考までに。

音楽配信サービスの音質

| 音質 | 参照元 | |

|---|---|---|

| Spotify | 低音質: 約 24kbit/秒 標準音質: 約 96kbit/秒 高音質: 約 160kbit/秒 最高音質: 約 320kbit/秒(プレミアム) ※WEB版はAAC 256kbit/秒 | 音質 – Spotify |

| Youtube Music | 低音質: 48 kbps AAC 標準: 128 kbps AAC 高音質: 256 kbps AAC | 音質を選択または変更する |

| Apple Music | 256kbps AAC ALAC:16 ビット/44.1 kHz ALAC:24 ビット/192 kHz | Apple Music のロスレスオーディオについて |

| LINE Music | 低音質 64kbps 中音質 190kbps 高音質 320kbps | – |

| AWA | Normal (96kbps)、 High (128kbps)、 Excellent (320kbps) ※PCは、320kbpsのみ | 音質 – ヘルプ – AWA |

| Amazon Music HD | HD:44.1kHz Ultra HD:24ビット/44.1kHz〜192kHz | Amazon.co.jp: Amazon Music HDについてよくある質問: デジタルミュージック |

| TIDAL | High:320kbps AAC HiFi:16bit / 44.1kHz Master :up to 24 bit / 352kHz | What Audio Quality Do TIDAL HiFi Plans Offer? – TIDAL |

| Deezer | Free MP3:128 kbps Premium MP3:320 kbps HiFi FLAC:16-bit 1,411 kbps | FLAC音楽と、高音質の音楽ストリーミング | Deezer |

定額制音楽配信サービスでは、256kbps、320kbsが主流でしたが、

最近は、ハイレゾ音源に対応した定額サービスも登場。

ノルウェーのTIDAL、フランスのDeezer、

2019年末には、日本でもmora qualitasとAmazon Music HDが開始。

※mora qualitasは2022年3月29日にサービス終了となりました。

ハイレゾ音源を販売するサイトでは、

e-onkyo music、mora、OTOTOY、オリコンミュージック・・・と有りますが、

正直、Amazon Music HDが出た今では微妙です。

現在は、ハイレゾというより、360度サラウンドオーディオの時代ですからね。

AppleもAmazonも、聞き放題サービスで3Dオーディオ提供開始しています。

AirPods、HomePodは空間オーディオ、Dolby Atmos対応、AmazomのEcho Studioも3Dオーディオ対応デバイス。

Echo Studioは、Dolby Atmosと360 Reality Audioの両方に対応しているのです。

→Amazon Echo Studioレビュー。2台ステレオペアで3Dオーディオ再生して気づいたこと。Echo、Echo Dotとの違い。

音楽の音質まとめ

音楽の音質は目に見えない周波数。

人間には聞こえないとされる範囲の話も含まれるので、

動画の画質に比べると、良し悪しは非常に判断しづらいと感じました。

→動画配信サービスの画質と解像度。SD、フルHD、4K、8K、HDR、Dolby Visonの意味と違い。

人が認識できる音の限界値としては、

可聴域(周波数)は、20Hz~20kHz程度で、

可聴範囲(ダイナミックレンジ)は、0dB~130dB程度。

CD音源(44.1kHz,16bit)が、認識できる限界値付近だと考えると、

それを超えるハイレゾに賛否両論あるのも納得。

音楽って、皆さん全く同じ環境で再生できるわけもなく、

ハイレゾといえど、サンプリング方法も違うわけで、

同じハイレゾでも、購入元で音質が違ったりもするのさ。

ハイレゾを使い始めたら、全てハイレゾにしたくなるし、

高音質ハイレゾは、動画並にデータ量も必要なので、

通信速度と通信容量にも気を配らなければならなくなる。

Apple Digital Mastersなんて、256kbps AACで高音質だし、

普段常用するなら、やっぱりAACで十分という結論。

高額なハイレゾ音源にお金を費やすなら、

音楽再生機器に投資した方が良いのも間違いない。

※参考→ハイレゾとCDの違いが本気で分からない。音源よりもオーディオ環境に投資するべき理由。 | ビジネス幼稚園

ハイレゾ環境を揃えれば、必然と音は良くなる。

コレが真理な気がしました。

PS.

音の信号には、モノラル、ステレオ、サラウンドと有りますが、

音楽はステレオ前提で録音されているので、

2ch音源をサラウンド環境で再生しても、高音質とは言い難い。

※サラウンドは、チャンネル数から、オブジェクトオーディオへ進化しています。

→動画の音質とサラウンドシステム。5.1ch、7.1ch、Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、IMAX Enhancedの意味と違い。

ただ、疑似サラウンドを臨場感と感じる人も居るわけで、

やっぱり「良い音」に正解は無いですね。

変調方式PCMとDSDの違い

音楽データではPCM、DSDの区別が有名だが変調方式としての区別なら

PCM(Pulse Code Modulation):パルス符号変調

PDM(Pulse Density Modulation):パルス密度変調 → DSDは商標

とするできでは。