記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

動画配信サービスで、イマイチよくわからない「画質」の定義。

SD、HD、4K、480p、720p・・・と、サービスにより画質表記も違うし、

「高画質」の上に「最高画質」という謎の表記まである。

今では「解像度」だけでなく「HDR」まで登場。

なにを基準に高画質って言ってるのか?

そもそも、高解像度だから高画質なわけでは無いので、

動画の「画質」について、明確に定義しておきたいと思います。

画質を表す言葉の意味

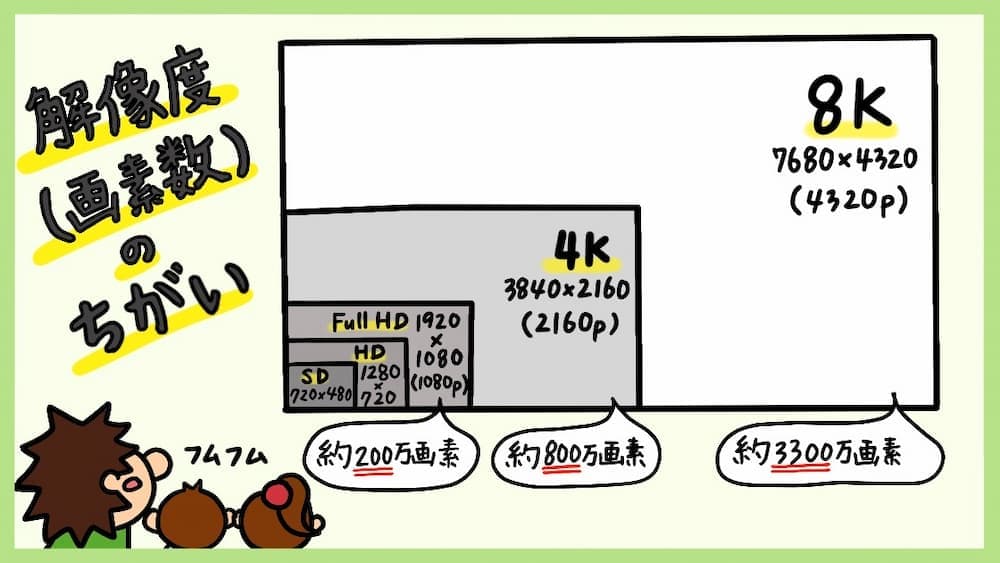

解像度(画素数)

画質スペックで、一番使われるのが「解像度」という言葉。

解像度というのは、1画面に表示できるピクセル(画素)を表す数値。

この数字が大きいほど、画素数が多くなり、より高精細となるわけです。

写真(静止画)では、1画面あたりの合計画素数「◯◯万画素」で表記されますが、

動画では、「横」×「縦」の解像度で表記されるのが一般的。

例えば、4Kって3,840×2,160=8,294,400なので、

画素数で表記すると約800万画素というわけ。

動画の解像度って、写真に比べると少なく感じますよね。

2K=2,000なので、2K≒フルHD(1920×1080)を意味するのですが、

HDの2倍という意味で、WQHD(2560×1440)を指す場合もあります。

動画配信サービスでは、フルHDを指す場合が多いかと。

動画の解像度を表す表記として、

横方向の「垂直解像度(有効走査線数)」+「走査方式記号(p、i)」で表記されることも多い。

例えば、「1920×1080」は、横「1920」×縦「1080」の解像度であり、

有効走査線数「1080」本 + 走査方式「p」で「1080p」と表されたりもする。

よって、フルHD=1080p、4K=2160pとも表記されるわけ。

同じ解像度でも、サービスによって表記方法が異なるわけで、

以下、まとめておきました。

解像度の名称と画素数

| 正式名称 | 解像度 | 画素数 (ピクセル数) | |

|---|---|---|---|

| SD | Standard Definition Video (標準解像度テレビ) | 720×480 (480p) | 34万5600画素 (0.3メガピクセル) |

| HD | High Definition Video ≒Hi-Vision (高精細度ビデオ /ハイビジョン) | 1280×720 (720p) | 92万1600画素 (0.9メガピクセル) |

| フルHD (FHD) | Full High Definition (フルハイビジョン) | 1920×1080 (1080p) | 207万3600画素 (2メガピクセル) |

| 2K (QHD) (WQHD) | Quadruple HD Wide Quad-HD | 2560×1440 (1440p) | 368万6400画素 (3.6メガピクセル) |

| 4K (UHD) | Ultra High Definition (超高精細) | 4096×2160 3840×2160 (2160p) | 829万4400画素 (8.2メガピクセル) |

| 8K (8K UHD) (SHV) | 8K Ultra High Definition Super High-Vision (超高解像/高精細映像) | 7680×4320 (4320p) | 3317万7600画素 (33メガピクセル) |

ちなみに、一部の動画配信サービスでは、

きれい、すごくきれい、低画質、高画質、最高画質、超高画質・・・と、

動画サービス独自の画質表記が有ります。

ただ、これらは全くの主観的解像度であり、何の参考にもなりません。

結局のところSD、HD、フルHD、4Kのいずれかの解像度になるわけで、

解像度が不明確なサービスほど低画質だと思って間違いないです。

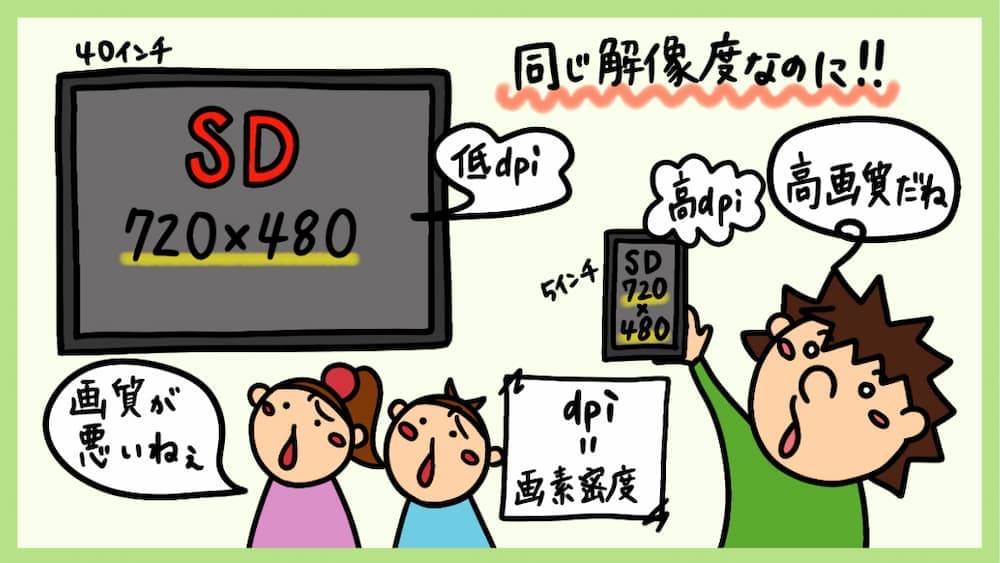

画素密度(dpi)

「解像度」を語る上で、

避けて通れないのが「解像度」と「画素密度」との関係です。

解像度が高くなるほど、高精細となると言いましたが、

正確には、画素密度が高い=高精細となり、

この「高精細」を表す数値が「dpi(ディーピーアイ)」です。

指定した範囲を基準に画素密度を「dpi」で表記する。

「dpi=dots per inch」なので、

1インチ(約2.54cm)に含まれるドット数を表しており、

dpi数値が高いほど高精細(高密度)となるのです。

人間が認識できるのも350~400dpiくらいまでと言われており、

アナログの印刷物でも200~400dpiくらいが限界値。

実際のところ、動画視聴では、そこまで高精細である必要もなく、

70dpiくらいで非常に綺麗に見えるってわけです。

テレビやディスプレイは、基本的に離れて見るものですからね。

PCディスプレイの「画面解像度」でもdpiは使われがちなので、

TVサイズとdpi数値の関係は、知っておいて損は無い。

というわけで、dpi換算表も置いておきます。

テレビサイズでdpi換算

| FHD 1920×1080 | WQHD 2560×1440 | 4K 3860×2140 | 8K 7680×4320 | |

|---|---|---|---|---|

| 21インチ | 104dpi | 139dpi | 210dpi | 419dpi |

| 24インチ | 91dpi | 122dpi | 183dpi | 367dpi |

| 32インチ | 68dpi | 91dpi | 137dpi | 275dpi |

| 40インチ | 55dpi | 73dpi | 110dpi | 220dpi |

| 50インチ | 44dpi | 59dpi | 88dpi | 176dpi |

| 60インチ | 37dpi | 49dpi | 73dpi | 147dpi |

正直、40インチテレビくらいだと、フルHDと4K画質の差は分かりづらい。

フルHDの40インチで55dpiであり、この時点で超綺麗、4Kは60インチで73dpiですからね。

スマホで4Kディスプレイが不要な理由も、よく分かるかと。

※参考までに、iPhone 14 proの解像度は、2,796×1,290(458ppi)です。

高解像度の4Kは、大画面テレビでこそ認識できますが、

スマートフォンで、4Kを認識することは困難であり、むしろ不要です。

「高解像度」になればなるほど、データ通信量も増えますからね。

ちなみに、dpiと同義語で、ピクセル基準の「ppi(pixel per inch)」も有るけども、

1ドット≒1ピクセルが一般的なので、ppi≒dpiと思って問題無いです。

※AppleのRetinaディスプレイは、4ドットで1ピクセルだったりします。

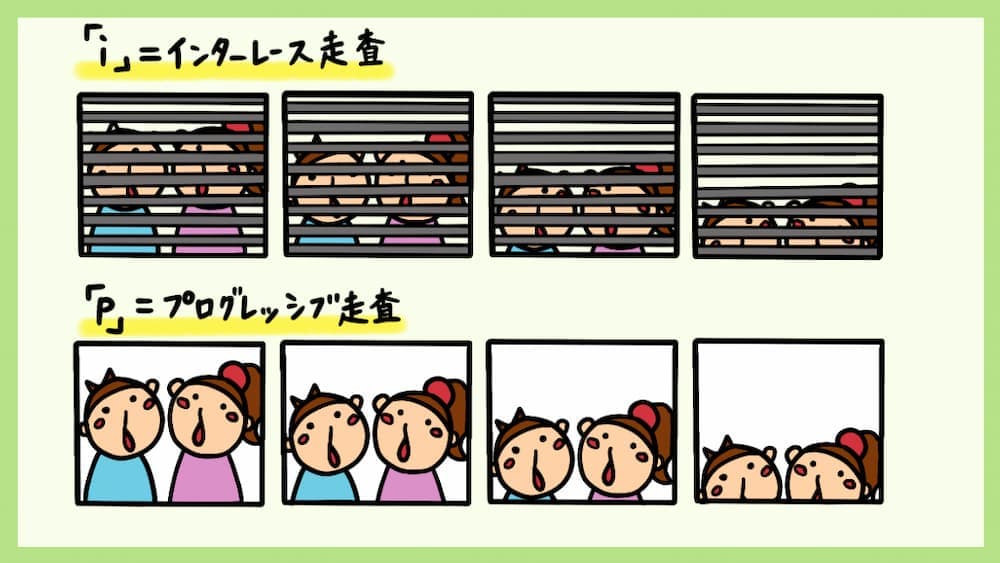

走査線方式「p」と「i」

「1920×1080」は、「1080p」とも表記されると言いましたが、

この「p」とか「i」というアルファベットは何を意味するのか?

- i= interlace scan:インタレース走査(飛び越し走査)

- p= progressive scan:プログレッシブ走査(順次走査、ノンインターレース走査)

先程出てきた「1080」という数値は、横方向の有効走査線の数で、

後ろの記号「i」は、インターレース(飛び越し走査)の意味。

インターレース走査は、走査線を奇数と偶数の交互(1本おき)に伝送し、

画像を半分ずつ、2回に分けて表示させる方式。

現在の地上波テレビ放送や、従来のDVDもこの方式。

テレビを撮影すると出る黒い帯は、この仕組みによるもの。

蛍光灯のチカチカ(フリッカー)とも似た現象。

一方、1画面まとめて一気に表示するのが、プログレッシブ方式。

交互に表示するインターレース走査方式に比べると、約2倍の情報量となります。

※正確には、上から一本ずつ順番に伝送しています。

以前は、インターレース方式の方が滑らかなんて言われてましたが、

今では、プログレッシブ方式でも高フレームレート(fps)で伝送できるので、

実際のところ、飛び飛びで描画するインターレース(i)よりも、

一度に描画するプログレッシブ「p」の方が綺麗に見えるというわけ。

現在では、BSデジタル放送、CSデジタル放送も、プログレッシブ方式へ、

多くの動画配信サービスでも、プログレッシブ方式が主流となっています。

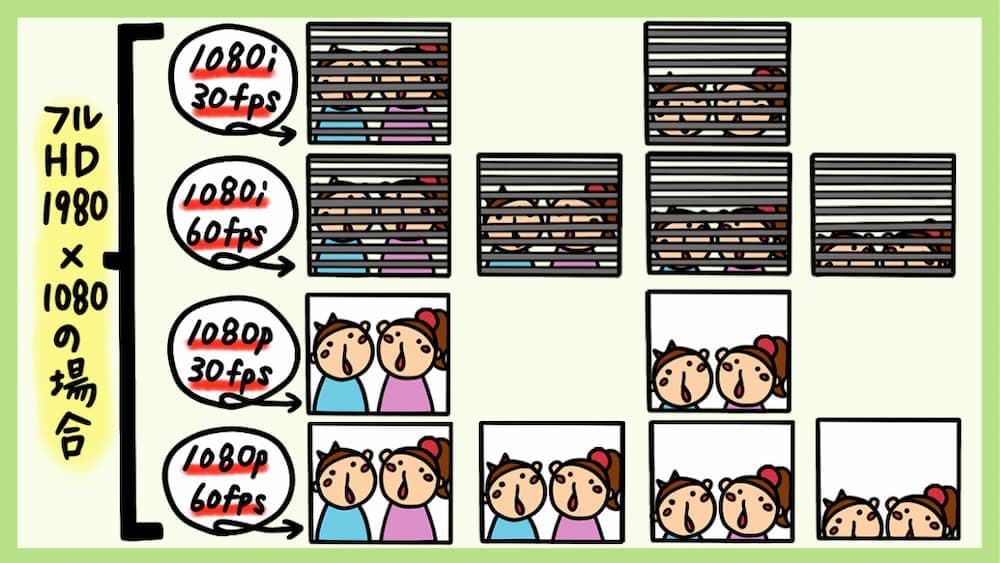

フレームレート(fps)

動画の滑らかさを表すのが「フレームレート(fps)」です。

fps=frames per secondというわけで、

1秒あたりに記録できるフレーム数を表します。

30pなら、1秒間に30枚の絵≒30fps、60pなら1秒間に60fps。

1枚の画≒1フレーム≒1コマ。

コマ数が多ければ滑らかになり、コマ数が少なければ残像感が残る。

というわけで、フレームレートの値が大きいほど滑らかな映像になります。

映画では24fpsが一般的であり、ブルーレイ規格(フルHD)でも30fps上限となってます。

最新のUltra HD Blu-rayでは、60fpsにも対応可能とのことですが、

映画は24fpsで収納されてるんじゃないかなと。

フレームレート(fps)は、動画配信サービスや、

ブルーレイディスクでは、アピールされるような話では無く、

どちらかというと動画撮影の際に意識する項目です。

一眼レフ、デジタルカメラ、アクションカメラのビデオ設定。

24p、30p、60p、60i、120p・・・の数字の部分がフレームレート「fps」であり、

フレームレート値の後ろにある記号「p」や「i」は、

先ほど出てきた、プログレッシブ走査の「p」とインターレース走査の「i」。

例えば、「1080/60p」というのは、

解像度、走査線、フレームレートの3つのスペックを表しており、

解像度が「フルHD(1920×1080)」、

フレームレートが「60fps」、

走査線方式が「p(プログレッシブ)」ということ。

同じフルHDでも「1080 / 30i」と「1080 / 60p」では映像は大違い。

データ量に約4倍の差も出るわけです。

シネマ風に撮影するなら24p、スポーツなら60p、

スローモーションは120pという感じで使い分けるのが一般的かと。

「fps」≒「Hz」のように使われることも有りますが、

リフレッシュレートで、使われる単位が「Hz(ヘルツ)」であり、

1秒あたりに表示できるコマ数(リフレッシュ回数)。

「Hz」は、主に映し出す側、ディスプレイやケーブル性能で使われます。

- リフレッシュレート:ハードウェア側(ディスプレイ、ケーブル 等)

- フレームレート:ソフトウェア側(VOD、ゲーム 等)

片方だけが高スペックでも意味が無いわけで、

例えば、60fps表示するには、60Hz対応テレビが必要ということです。

ちなみに、一昔前に流行った、液晶テレビの倍速駆動(倍速液晶)は、

60コマを、120コマや240コマに増やしてより滑らかにする機能です。

主に、スポーツ映像での残像感を無くす為の機能であり、

元々無いコマを無理やり増やすわけで、

映画やドラマ等の作品では使わない方が良いのでは?と思ってます。

輝度(HDR)

最近、4Kと共に、見かけるようになった「HDR」という言葉。

HDR=High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)は、

輝度(ダイナミックレンジ)を表現できる、新しい技術です。

輝度というわけで、解像度では無く明るさに関する規格となります。

HDRで表現できる明るさの範囲が大幅に増えたことで、

明暗差を忠実に表現し、立体的で美しい映像となる。

従来のSDR(Standard Dynamic Range)に比べて、

約100倍の輝度(ダイナミックレンジ)を表現可能で、

色深度(明暗差)も4倍と違うのです。

実際、高精細の4K解像度でも濃淡表現はできないわけで、

フルHD HDRの方が、4K SDRよりも綺麗に、より立体的に見えるし、

更に、バックライトの無い有機ELテレビだと、ホント別物に感じました。

HDRの最新フォーマットは、

「HDR10+」と「Dolby Vison(ドルビービジョン)」の2種類があり、

放送用の「HLG(ハイブリッドログガンマ)」も登場しています。

基本のHDR規格「HDR10」がベースとなり、

ドルビーが独自に開発した規格が「Dolby Vision」。

対して、パナソニック、サムスン、20世紀フォックスで共同開発したのが「HDR10+(HDR10 Plus)」です。

ライセンス商売ですから、どちらが優れているか?というのはナンセンス。

正直、普及したもん勝ちというのも否めないし、

どちらかというと「Dolby Vision」が優勢。さすが王者のドルビー規格です。

ちなみに、スマホカメラには「HDR撮影」がありますが、

あれは、動画のHDRとは全く異なる話です。

区別するために、動画の方は「HDR10」という名称にもなっているわけ。

写真の「HDR撮影」は、明暗差が有る場所で活躍する合成機能の名称。

明るい場所に露出を合わせた写真と、暗い場所に露出を合わせた写真を合成し、

綺麗に見える1枚の写真を作る合成技術です。

どちらかというと「黒つぶれ」や「白飛び」を防ぐ機能であって、

輝度(ダイナミックレンジ)が増すわけでは有りませんので、勘違いしないように。

映像コンテンツの画質

動画配信サービスの画質

動画配信サービスでフルHD対応は当たり前、

4KやHDRに対応している動画配信サービスも続々と増えてます。

→【2025年最新】動画配信サービス15社を比較。各社VOD見放題の特徴と違い。

動画配信サービスの再生スペック

| 最大解像度 | HDR | サラウンド オーディオ | ダウンロード | |

|---|---|---|---|---|

| Netflix | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| U-NEXT | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| ディズニープラス | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| Amazon プライムビデオ | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10+ HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| Apple TV+ | 4K 2160p | Dolby Vision | Dolby Atmos | ◯ |

| Hulu | フルHD 1080p ※一部4K対応 | 一部HDR対応 | 一部5.1ch対応 | ◯ |

| Lemino | HD 720p | × | × | ◯ |

| FOD | HD 720p | × | × | × |

| TELASA | フルHD 1080p ※一部4K対応 | 一部HDR対応 | × | ◯ |

| Rakuten TV | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| DMM TV | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| dアニメストア | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| FANZA | 4K 2160p | × | × | ◯ |

| YouTube | 8K 4320p | 一部HDR対応 | 一部5.1ch対応 | ◯ ※有料 |

| DAZN | フルHD 1080p | × | × | × |

| iTunes 映画 | 4K 2160p | Dolby Vision | Dolby Atmos | ◯ |

| Google Play ムービー | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10+ | 7.1ch ※Dolby Digital Plus | ◯ |

| Abemaプレミアム | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| ニコニコ動画 | フルHD 1080p | × | × | × |

Netflix、U-NEXT、ディズニープラス、Amazonプライムビデオ、Apple TV+は、

動画配信の再生スペックで最高品質。

4KだけでなくHDRにも対応しています。

HDR規格は「Dolby Vision」が主流ですが、複数対応しているサービスも多いです。

例えば、U-NEXT、Netflix、ディズニープラスでは、

「Dolby Vision」と「HDR10」の両対応となっています。

NetflixはドルビービジョンおよびHDR10の2種類のHDRストリーミング方式に対応しています。

また、映像コンテンツを見る上で、画質同様に重要な音質。

基本的に4K HDRに対応しているサービスは、

最新サラウンドシステム「Dolby Atmos」にも対応しているのです。

→動画の音質とサラウンドシステム。5.1ch、7.1ch、Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、IMAX Enhancedの意味と違い。

Youtubeは4K動画だけでなく、8K動画も登場。

4,320pの8K動画までも視聴可能となってます。

ただ、一般人で8Kの再生環境を揃えている人は、ほぼいないでしょう。

- 144p:解像度 256×144

- 240p:解像度 400×226

- 360p:解像度 640×480

- 480p(SD):解像度 720×480

- 720p(HD):解像度 1280×720

- 1080p(FHD):解像度 1920×1080

- 2160p(4K):解像度 4096×2160

- 4320p(8K):解像度 7680 x 4320

最近ではVR動画もYoutubeで視聴可能となっており、

360度動画には数字末尾に「S」の文字が付いてます。

4320s、2160s、1440s、1080s、780s・・・といった感じ。

これは、YouTubeのオリジナル表記となります。

→VR動画の画質と種類。3DVR、VR180、360°、4D-VR、8KVRの意味と違い。YouTubeとFANZAのVR視聴方法。

- 780s:HDVR

- 1080s:HDVR(Full HD)

- 1440s:HDVR(2K)

- 2160s:4KVR

- 4320s:8KVR

ただし、注意点として全ての動画が最高スペックで配信されているわけでは無いということ。

特に見放題サービスで、4K HDRで配信されるのは独占作品ばかりなのです。

よって、独占作品の多い「ネットフリックス」と「ディズニープラス」が、

多くの4K HDR作品を配信しています。

自社で高品質作品を制作できるっていう強みもあり、続々と新しい作品も増えていますからね。

次いで高画質作品が多いのが「U-NEXT」です。

U-NEXTは、圧倒的な動画数を誇るが故に、比例して4Kコンテンツも多く、

独占コンテンツも多く配信しています。

世界中で大ヒットHBOドラマも、4K Dolby Visionで独占配信しています。

→【2025年最新】U-NEXTおすすめ海外ドラマ。HBOで評価の高い作品、制作費、受賞歴まとめ。

逆に、4K HDR対応しているけど、4K HDR作品が少ないのが、

「Amazonプライムビデオ」と「Apple TV+」です。

Amazonプライムビデオオリジナル作品と、Apple TV+オリジナル作品が、まだまだ少ないのです。

ちなみに、アダルトの動画配信サービスでも、高画質は当たり前、

ソクミルもDUGAも、今ではフルHD画質となっており、

アダルト最大手のFANZAでは4K画質まで対応しています。

→アダルト単品購入(PPV)サービス徹底比較。おすすめAV販売サイト、エロ動画セールまとめ。

アダルト見放題の動画サービスも増えてますからね。

DMMプレミアムのFANZA TV、楽天TVのAV見放題・・・と、

格安で高画質にアダルト見放題できるサービスも増えているのでした。

→アダルト動画の見放題サービス徹底比較。おすすめAVサブスクVODまとめ。

アダルト動画配信サービスの画質

| 最大解像度 | |

|---|---|

| FANZA (FANZA TV) | 4K(2160p) |

| ソクミル | フルHD(1080p) |

| DUGA | フルHD(1080p) |

| MGS動画 | フルHD(1080p) |

| 楽天TV | フルHD(1080p) ※アダルトはHD |

| XCITY | HD(720p) |

| TSUTAYA R18 (TSUTAYA DISCAS) | HD(720p) |

| SODプライム | フルHD(1080p) |

DVD、Blu-ray、地上波TVの画質

最新の動画配信サービスがどれくらい綺麗なのか?

慣れ親しんだ従来のサービスと比べるとわかりやすい。

地上デジタル放送テレビの画質や、DVD画質とBD画質(Blu-ray)は、

どの程度の画質だったのか?

以下、代表的な動画サービスの画質まとめておきました。

映像サービスの解像度

| 解像度 | フレームレート | |

|---|---|---|

| DVD | 720×480 (480i) | 30fps (29.97fps) |

| Blu-ray | 1920×1080 (1080p or 1080i) | 30fps (29.97fps) |

| 4K Ultra HD Blu-ray | 3840×2160 (2160p) | 60fps |

| 地上デジタル放送 | 1480×1080 (1080i) | 30fps (29.97fps) |

| BSデジタル放送 | 1920×1080 1440×1080 (1080p or 1080i) | 30fps (29.97fps) |

| 新4K8K衛星放送 | 7680×4320 (4320p) | 60fps |

久しぶりにDVD観たら、画質の汚さに驚いたけど、

DVD画質は、480iらしいので・・・そりゃ汚く感じるわけですね。

綺麗だと思っていたBlu-rayも、フルHD画質だったし、

4K対応のブルーレイ「4K Ultra HD Blu-ray」も登場しましたが、

「4K Ultra HD Blu-ray」は、従来のブルーレイプレーヤーでは再生不可能。

パッケージカラーもブルー→ブラックへ変更となってます。

そもそもブルーレイって時代でも無いわけで、

だったらオンラインでコンテンツ購入するかなと。

ストリーミングデバイスの画質

4K HDRの高解像度を楽しむには、4K HDR対応テレビだけでなく、

4K HDRに対応した再生デバイス(視聴機器)が必要です。

オンライン動画を楽しむ上で、非常に格安でお手軽なのが、

Amazon、Google、Appleから登場したストリーミングデバイスです。

4K対応モデルのAmazon Fire TV Stick 4K、Apple TV 4K、Chromecast with Google TVは、

いずれも「Dolby Vision」「HDR10+」「HDR10」「HLG」の全てに対応しています。

→Amazon Fire TV、Google TV(Chromecast)、Apple TVの比較と違い。ストリーミングデバイスの選び方。

Apple TV 4Kの価格だけちょっと高いので、コストパフォーマンスが高いのは、

Chromecast with Google TVとAmazon Fire TV Stick 4K。

AmazonのFire TVシリーズは、安いだけでなく、アダルトが視聴できるってのも強い。

→Chromecast with Google TVとAmazon Fire TV Stick 4K Maxの比較と違い

Fire TVシリーズを購入するなら、最新のAmazon Fire TV Stick 4Kがおすすめ。

Amazonデバイスは、毎年更新されるデバイスが違うので、

購入するタイミングによって、おすすめデバイスも変わるのです。

→Amazon Fire TV Stick 4Kの進化と違い。歴代Fire TVシリーズの中で買うべき端末。

まぁ、ストリーミングデバイスって1つ数千円で買えるわけで、

毎年買い替えても安いと思いますけど。

動画配信サービスなら、月額サブスク料金のみ、

ブルーレイディスクを用意する必要も無くなるのですからね。

動画の画質まとめ

画質と一言でまとめられがちですが、

様々な要素が関わって、きれいな映像を映し出しているということ。

上記以外にも、コーデックの違い、ディスプレイパネルの違い、出力ケーブルの違い、

本体スペックの違い、ソフトウェア(アプリ)の違い・・・とかとか、

挙げたらキリもないのでほどほどに。

もちろん、撮影時のカメラやレンズの性能も関わってるので、

昔の映画をいくらリマスターしたところで限界もあるわけです。

音楽の音質も同じ、あちらは目に見えない分もっとわかりづらい。

ハイレゾも高解像度音源ってだけであり、日本だけの独自規格。

データ量を増やしただけの音源が有るのも事実。

結局のところ、音質はスピーカーが最重要というのは変わらないのです。

→音質と「CD、ハイレゾ、ロスレス」の関係。音楽ファイル形式「MP3、WMA、ALAC、FLAC、WAV、AIFF、AAC」の違い。

人間の目も耳も年齢とともに退化するし、

まさかの私も、既に乱視にドライアイに老眼ですからね。

ネットフリックスのフルHD画質とか、ホント凄い綺麗だし、

正直、綺麗に撮影されていれば、フルHDも4Kも区別できないのです。

そして、4K再生しているつもりで、実はHD画質ってことはよくある話。

高画質再生には、高速なインターネット回線も必要なのです。

配信サービスや対応デバイスのスペックだけでなく、通信速度も重要だってこと。

固定回線でも集合住宅やWiFiルーター次第で、画質劣化するパターンは多い。

モバイル回線では4K再生は厳しいし、データ容量という面でも危険です。

動画のデータ量と、最低限必要な回線速度についても知っておくべき。

通信費が高額になってしまっては、意味もないから。

1つ重要な指摘が。解像度の話だけでブルーレイ等のディスクと動画配信サービスを比較しているが、ビットレートの概念が欠落している。

むしろビットレートの方が高画質な動画には重要だから一度勉強される事をお勧めする。

ビットレートが高いからブルーレイは綺麗で圧縮しているから動画配信サービスはロードが追いつく。

勉強不足で申し訳ございません。

ビットレート(bps)は、データ量の話かと思いますので・・・

情報量が多い≒高画質とも言い切れない時代なのかなと。

元の品質を維持する為に、結果的にビットレートが増えてしまうわけで、

ビットレートが多ければ、画質が向上されるわけでも無いとも思っております。

また、ビットレートは、コーデックやフレームレートだけでなく、

サウンド情報(Dolby Atmos、Dolby Degital等)も関係してくるのかと。

→サラウンドシステムの種類と「5.1ch、7.1ch、9.1ch、Dolby Atmos」の違い

動画配信サービスは、データ圧縮といえど、4K HDRやDolby Visionに対応しているわけで。

ロスレス圧縮技術しかり、

ビットレートを少なくする方向で、より高画質、高音質になってきているのかなと。

勘違いしていたらすいません。

また、ご指摘頂けると幸いです。