記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

映画やドラマ等の動画コンテンツを視聴する上で、

画質以上に重要なのが、映像と共に流れる音(サウンド)。

映像コンテンツは、インターネット配信で視聴するのが主流であり、

動画配信サービスも、サラウンドシステムに対応しています。

円盤ディスクから動画配信へ、視聴方法が変化したように、

音声フォーマット規格も一昔前とは大きく変わっているのです。

より動画を楽しむ為に、オーディオ規格は知っておいた方が良いし、

サラウンド商法に惑わされなければ、無駄な出費も抑えられる。

最新のサラウンドシステムを楽しむ為に、

知っておいた方が良いこと、ここにまとめておきます。

サラウンドシステムとは?

サラウンド(Surround)は、「囲む」という意味であり、

音に包まれる立体的な音響効果「立体音響」のこと。

スピーカーの音で囲むことで、サラウンド環境を作っているわけです。

「サラウンドシステム」と似たような言葉で、

「イマーシブサウンド」もよく使われますが、

イマーシブ(Immersive)は、「没入」という意味であり、

従来のサラウンドシステムに、

高さ方向のスピーカーを加えた、3Dサラウンドで使われます。

音楽でも、高解像度の高音質から360度の立体音源の時代、

映画音響の「シネマサラウンド」だけでなく、

音楽鑑賞でも「サラウンドサウンド」や「イマーシブオーディオ」が登場しています。

ホームシアターという言葉も、自宅に映画館を作るということで、

サラウンド環境を作るという意味も含まれています。

ホームシアターシステム≒サラウンドシステムという意味になるかと。

いずれにせよ、臨場感のある音を表現するって目的は変わらないわけで、

サラウンドシステム≒イマーシブオーディオという認識でも問題ないかなと。

じゃあ、どうやったら立体音響を楽しめるのか?

というところで、登場するのがオーディオ規格(音声フォーマット)です。

映像コンテンツ、再生デバイス、スピーカーシステムのオーディオ規格を揃えることで、

立体音源を最大限に楽しめるようになるのです。

映像コンテンツで主要なオーディオ規格といえばDolby(ドルビー)。

その為に、ドルビー規格の理解も欠かせないとも思っています。

サラウンド表記の違い

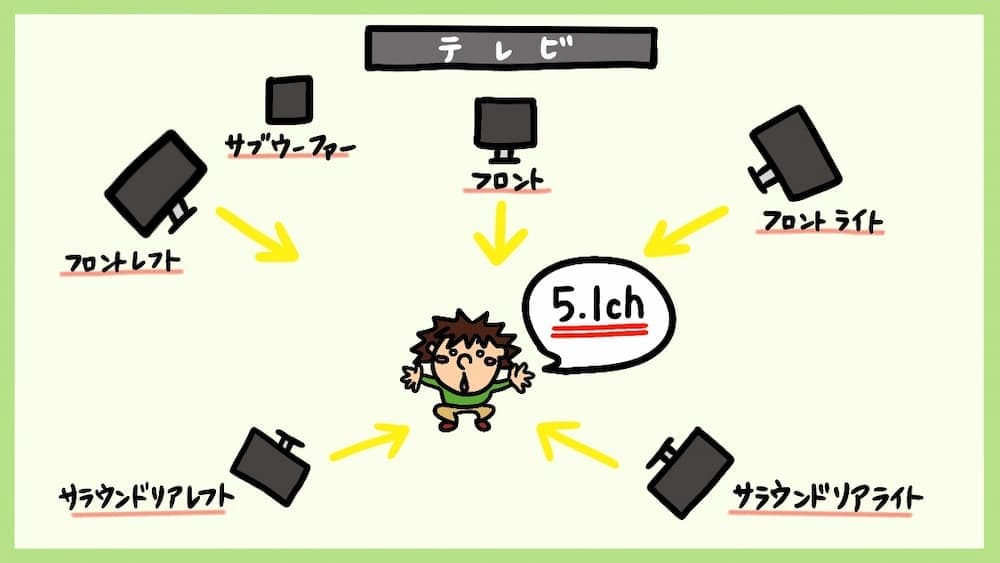

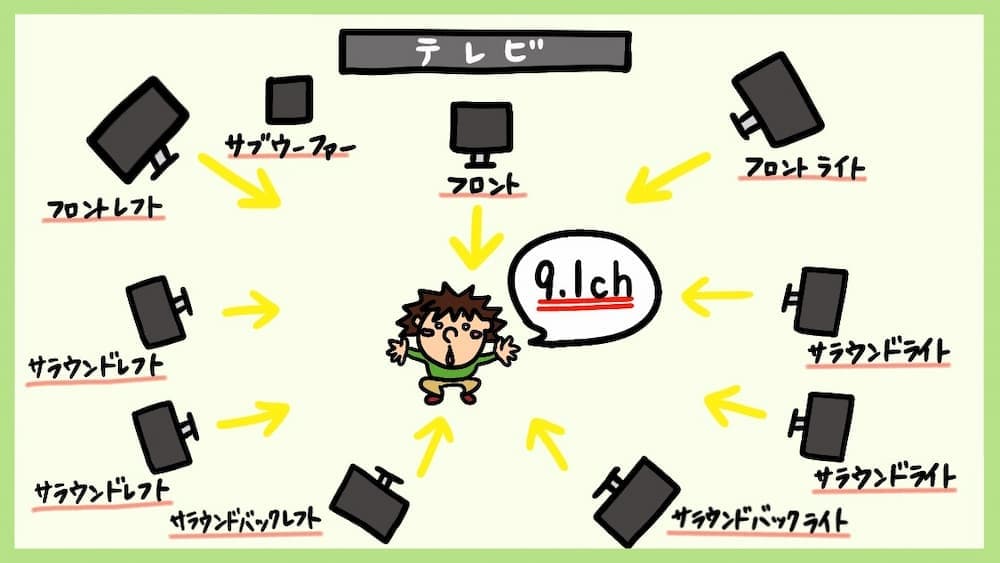

5.1ch、7.1ch、9.1ch(チャンネル)

従来のサラウンドシステムでは、チャンネル数の表記が一般的です。

モノラルは1つの音なので「1ch」、

ステレオは左右で違う2つの音(信号)なので「2ch」。

数字の数≒チャンネルの数(スピーカーの数)というわけ。

低音出力のサブウーファーは別カウント扱いで、ピリオド区切り。

サブウーファー1本なら「◯.1ch」、2本なら「◯.2ch」となり、

例えば、ステレオ+ウーファーは、2.1chという具合です。

サラウンドシステムでは、5.1ch、7.1ch、9.1chという構成が多いですが、

基本的には、ステレオ(2ch)よりもチャンネルが多い状態をサラウンドと呼びます。

ただ、スピーカーを増やせばサラウンドというわけでもなく、

正確にはスピーカーの数ではなく、音の信号(Channel:チャンネル)の数。

サラウンドシステムで「チャンネル(ch)」という言葉が出てくるのもそういう事。

それぞれのスピーカーから異なる音を出すことで、臨場感のある音となるのです。

チャンネル毎にスピーカーの位置も決まっており、

5.1chは、ステレオ(フロント左右のスピーカー:2ch)に、

フロントセンタースピーカー(1ch)と、

後方左右にリアスピーカー2つ(2ch)と、サブウーファー(.1ch)という構成。

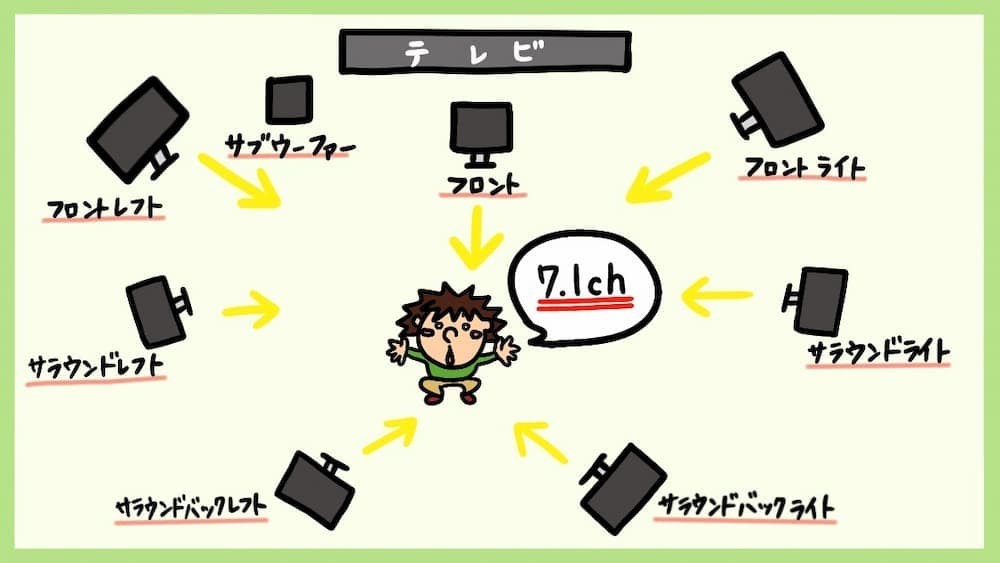

7.1chでは、5.1chに更にスピーカーが2個増えるので、

リアスピーカー2つの代わりに、

左右サラウンドスピーカー2つ、左右バックスピーカー2つとなる。

9.1chは、ステレオ(フロント左右のスピーカー:2ch)に、

左右サラウンドスピーカーが更に2つ増え、左右サラウンドスピーカーが4つとなる。

また、ステレオ2.1chに、フロントスピーカーのみ追加した3.1chや、

リアスピーカー1個のみ追加した4.1ch。

5.1chに後方スピーカーを追加した6.1chといった構成も有りましたが・・・

既に一般的では有りません。

現在最新のサラウンド規格は、Dolby AtmosやDTS:Xであり、

既にチャンネル表記でも無くなってきていますので。

主要構成だった5.1ch、7.1chを抑えておけばよいかなと。

ドルビーアトモス、ドルビーデジタル

サラウンドシステムの音声規格といえば、ドルビー規格であり、

Dolby Digital Plus(ドルビーデジタルプラス)のチャンネル数でしたが、

Dolby Atmos(ドルビーアトモス)の登場により、

「サラウンド≒チャンネル数」という考え方は終了となりました。

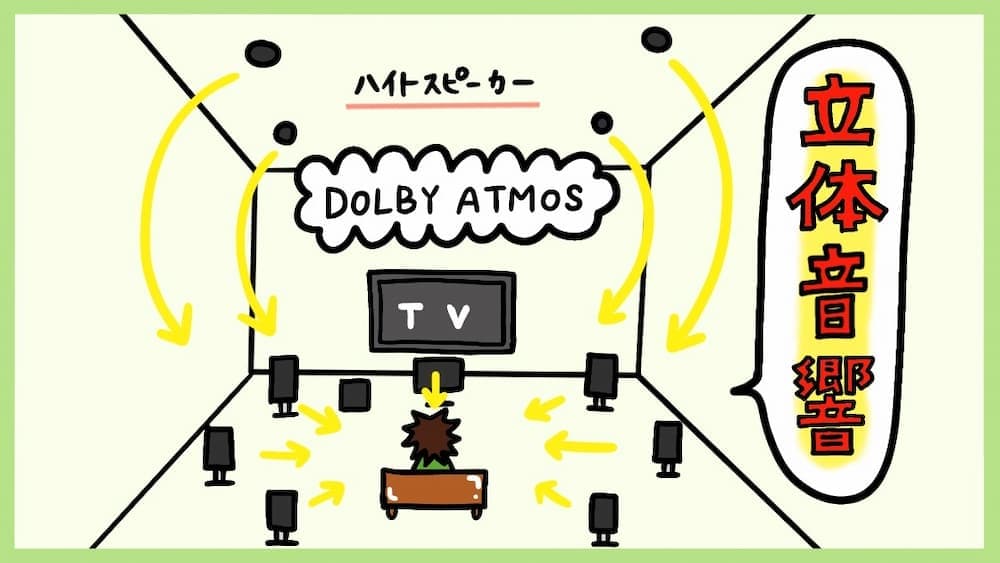

Dolby Atmosは、新たに天井のハイトスピーカー(オーバーヘッドスピーカー)に対応し、

既存の平面サラウンドに、天井スピーカー2~4つ追加で、

3Dの立体音響(イマーシブサラウンド)へ。

7.1ch、9.1chから、更にスピーカーを2個 or 4個増やすわけで、

従来の表記では11.1ch、13.1chとなるのですが・・・

ハイトスピーカーは、サブウーハー同様に別カウントになるので、

7.1.4ch、9.1.2chという表記になっています。

例えば「7.1.2」という表記は、

「フロアスピーカー数、サブウーファー数、トップスピーカー数」を表しており、

「フロント3+サラウンド2+リア2」「サブウーファー1」「天井2」という構成です。

ドルビーアトモスの必須レイアウト

・5.1.2配置

・7.1.2配置基準となるドルビーアトモス体験

・5.1.4配置

・7.1.4配置特に大きな部屋に適した高品質の音響効果

・9.1.2配置

ドルビーアトモスのスピーカー配置ガイド

また、Dolby Atmosの一番の違いは、チャンネルベースの音源ではなく、

音をオブジェクト化する「オブジェクトオーディオ」になったこと。

従来のチャンネル=音源の数で、スピーカー位置固定だったのに対し、

オブジェクトオーディオは、音が出ている物体の位置(座標)から、

最適なスピーカーを自動的に判断して、音が出る仕組みへ変わったのです。

座標位置とスピーカー数から最適化(リアルタイムレンダリング)して、

音を出してくれるわけで、

スピーカーの組み合わせの自由度が増し、チャンネルという概念も無くなったのです。

Dolby Atmos対応コンテンツでは、チャンネル表記が消えているのもその理由。

増えすぎたDolby規格も、Dolby Atmosに1本化できるというのも大きな利点。

Dolby Audio(ドルビーオーディオ)で一括りにされがちなんですけど、

ドルビーサウンド技術は、日々変化して複雑化してきたのさ。

Dolby規格ってたくさんあり過ぎて、正直よく分からないって人も多いハズ。

私もその一人なので、間違ってたらご指摘してくれると嬉しい。

実際のところ、動画配信サービスの「ストリーミングビデオ」で使われているのは、

音響規格の「ドルビーデジタルプラス」と「ドルビーアトモス」、

映像規格の「ドルビービジョン」です。

Dolby規格の違い

| 名称 | 概要 | 主な用途 | 登場年 |

|---|---|---|---|

| ドルビーステレオ (Dolby Stereo) | アナログ音声の記録技術 2.0ch | 映画館 | 1971年 |

| ドルビーサラウンド (Dolby Surround) | アナログ音声の記録方式 3.0ch~4.0ch | VHSビデオ レーザディスク | 1981年 |

| ドルビーデジタル (Dolby Digital) ≒AC-3 (Audio Code number 3) | デジタルに変換圧縮した記録方式 1.0~5.1chまで対応(48kHz/16bit) | DVD Blu-ray レコーダー ゲームソフト ビデオカメラ | 1992年 |

| ドルビーデジタルプラス (Dolby Digital Plus) ≒E-AC-3 (Enhanced-AC-3) | Blu-ray向けに開発したフォーマット 1.0~7.1chまで対応(48kHz/16bit) | ストリーミングビデオ Blu-ray HD DVD | 2005年 |

| ドルビーTrueHD (Dolby TrueHD Lossless Audio) | 高品質な可逆圧縮音声規格(ロスレス) 7.1chサラウンド(96kHz/24bit) 5.1chサラウンド(192kHz/24bit) | Blu-ray HD DVD | 2006年 |

| ドルビープロロジック ドルビープロロジック (Dolby ProLogic II/IIx/IIz) | マトリックスデコード再生技術 2.0ch→5.1chに拡張(II) 2.0ch、5.1ch→6.1ch、7.1chに拡張(IIx) 9.1chまで拡張(IIz) | ゲームソフト AVアンプ | 2000年~ |

| ドルビーアトモス (Dolby Atmos) | オブジェクトベースの3D立体音響 最大64ch(192kHz/24bit) Dolby Digital Plusと上位互換性有り | ストリーミングビデオ 音楽コンテンツ 映画館 | 2012年 |

| ドルビービジョン (Dolby Vision) | 映像のHDRフォーマット 100万:1のコントラスト比を誇る | ストリーミングビデオ Ultra HD Blu-ray 映画館 | 2015年 |

| ドルビーシネマ (Dolby Cinema) | ドブリーラボラトリー提唱プレミアムシアター Dolby AtmosとDolby Visionを採用 | 映画観 | 2015年 |

ドルビービジョンは、映像のHDR(ハイダイナミックレンジ)技術の規格。

HDR規格の中でもトップシェアを誇るのがDolby Visionであり、

こちらも映像コンテンツの画質を語る上で避けては通れません。

→動画配信サービスの画質と解像度。SD、フルHD、4K、8K、HDR、Dolby Visonの意味と違い。

ちなみに、音楽の360度サウンドでもDolby Atmos Musicは、

Sonyの「360 Reality Audio」より優勢なんじゃないかなと。

Appleの「空間オーディオ」もDolby Atmosを採用していますからね。

一口にDolby Atmosといっても、

Dolby Atmos、Dolby Atmos Home、Dolby Atmos Musicが有るわけで、

劇場用(映画館)、家庭用(BD、ストリーミング)で中身も異なります。

動画配信サービスで使われるのは、Dolby Atmos Homeですね。

DTS:X、IMAX Enhanced

映像の音響の音声フォーマットは、ドルビーだけでは有りません。

忘れてはいけないのがDTSの存在。

DTS社のDTS-HD Master Audio(旧 DTS++)は、

ロスレスサラウンドでDolbyと双璧をなす存在でしたが・・・

新たに登場した立体音響の「DTS:X」は、Dolby Atmosに比べて微妙です。

DTS:Xは、オブジェクトベースという点で、Dolby Atmosと同じですが、

Dolby Atmosが2012年に登場したのに対し、DTS:Xは2015年と遅れを取り、

現在では、圧倒的なシェアの差も生まれてしまっています。

Fire TV、Chromecast、Apple TVといった、

ストリーミングデバイスも、Dolby Atmosを採用しています。

→Amazon Fire TV、Google TV(Chromecast)、Apple TVの比較と違い。ストリーミングデバイスの選び方。

動画配信サービスも、Dolby Atmos、Dolby Visitonを採用しています。

ストリーミングビデオでは、ドルビーが独占状態ですからね。

→【2025年最新】動画配信サービス15社を比較。各社VOD見放題の特徴と違い。

動画配信サービスの再生スペック

| 最大解像度 | HDR | サラウンド オーディオ | ダウンロード | |

|---|---|---|---|---|

| Netflix | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| U-NEXT | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| ディズニープラス | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| Amazon プライムビデオ | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10+ HDR10 | Dolby Atmos | ◯ |

| Apple TV+ | 4K 2160p | Dolby Vision | Dolby Atmos | ◯ |

| Hulu | フルHD 1080p ※一部4K対応 | 一部HDR対応 | 一部5.1ch対応 | ◯ |

| Lemino | HD 720p | × | × | ◯ |

| FOD | HD 720p | × | × | × |

| TELASA | フルHD 1080p ※一部4K対応 | 一部HDR対応 | × | ◯ |

| Rakuten TV | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| DMM TV | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| dアニメストア | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| FANZA | 4K 2160p | × | × | ◯ |

| YouTube | 8K 4320p | 一部HDR対応 | 一部5.1ch対応 | ◯ ※有料 |

| DAZN | フルHD 1080p | × | × | × |

| iTunes 映画 | 4K 2160p | Dolby Vision | Dolby Atmos | ◯ |

| Google Play ムービー | 4K 2160p | Dolby Vision HDR10+ | 7.1ch ※Dolby Digital Plus | ◯ |

| Abemaプレミアム | フルHD 1080p | × | × | ◯ |

| ニコニコ動画 | フルHD 1080p | × | × | × |

また、DTSでは、IMAXと連携して2018年に「IMAX Enhanced」を発表。

迫力のあるIMAXの映像美と、DTSのイマーシブ音響をミックスさせて、

家庭用「IMAX Enhanced」というフォーマットを生み出したのです。

Dolbyが「映像」のDolby Vision、「音響」のDolby Atmosと区別しているのに対し、

IMAX Enhancedは「映像、音響、アスペクト比」を一つのフォーマットへ。

IMAXといえば、迫力のある映像のプレミアムシアター。

その特徴は、アスペクト比「1.43:1」もしくは「1.85:1」の縦長シアター。

それを踏襲する「IMAX Enhanced」も、縦横比「1.90:1」と縦に長い画角となっています。

※通常の映画(シネマスコープ)は縦横比「2.35:1」です。

テレビの画角「16:9」に近いので、

テレビの黒い帯が避けられ、従来より26%も大きい画面となる。

家庭でより迫力のある映像が楽しめるってこと。

ただ、こちらも採用しているのは、ディズニープラスの限られたコンテンツのみ。

主にマーベルブランド作品と、一部のピクサー作品しか体験することはできないのでした。

- アイアンマン

- アベンジャーズ エンドゲーム

- アベンジャーズ インフィニティウォー

- アントマン&ワスプ

- アントマン&ワスプ クアントマニア

- エターナルズ

- キャプテン・マーベル

- シビルウォー キャプテン・アメリカ

- シャン・チー テン・リングスの伝説

- ドクターストレンジ

- ドクターストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス

- ブラック・ウィンドウ

- ブラックパンサー

- ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー

- マイティー・ソー バトルロイヤル

- ソー ラブ&サンダー

- ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー

- ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス

- バズ・ライトイヤー 等

Auro-3D

DolbyとDTSに続き登場した、もう一つの立体音響フォーマットが「Auro-3D」です。

Dolby AtmosとDTS:Xが、オブジェクトベースに対し、

Auro-3Dは、従来と同じチャンネルベースの立体音響フォーマットです。

5.1chに4つのハイトスピーカーを加えた「Auro 9.1」、

7.1chに5つのハイトスピーカーを加えた「Auro 13.1」の最大「13.1ch」。

ドルビーのチャンネル表記「7.1.4ch」や「9.1.2ch」とも異なるのです。

各チャンネルは「96kHz/24bit」のハイレゾ音声で、

技術的には最大「384kHz/24bit」まで対応可能とのこと。

臨場感だけでなく、高音質も可能な規格ですね。

実際のところ、スピーカー設定のハードルの高さも有るし、

そもそも、Auro-3D対応のコンテンツ自体が皆無なので、

今後も普及しないまま消滅するのではないかなと。

数年経った今も、対応コンテンツは全く増えてませんからね。

DolbyとDTSの互換性

サラウンドシステムを構築する上で気になるのが、新旧システムの互換性。

Dolby Atmosは、従来のDolby TrueHD、Dolby Digital Plusと上位互換性(後方互換性)があるので、

過去のDolby規格のサウンドシステムにも対応可能となっています。

Dolby Atmos対応の映像コンテンツなら、

ステレオ、5.1ch、7.1ch、9.1ch・・・と、

自宅の音響環境に変換して出力してくれるのです。

従来のサラウンドシステムは、

映像コンテンツと再生機器の両方が対応してないと駄目だったわけですが、

Dolby Atmosでは、作品が対応していないから、一部スピーカーから音が出ない・・・

なんてことも無いわけですね。

また、アップミキサー対応製品を使うことで、

従来のステレオ、5.1ch、7.1ch作品も、

自宅のDolby Atmos環境に合わせてアップミックスしたりもできる。

同様に、DTSのDTS:Xも上位互換性有り、

従来のDTS-HDマスターオーディオ(7.1ch)や、

DTSデジタルサラウンド(5.1ch)環境に出力可能です。

こちらもアップミキサー「Neural:X」を使えば、

従来のステレオ、5.1ch、7.1chコンテンツも、DTS:Xへアップミックスが可能です。

ただ、Dolby AtmosとDTS:Xに互換性は有りません。

「DTS:X」対応しているなら、恐らく「Dolby Atmos」に対応しているかと思いますが、

どちらか選べというなら、シェアを占める「Dolby Atmos」を優先すべきかなと。

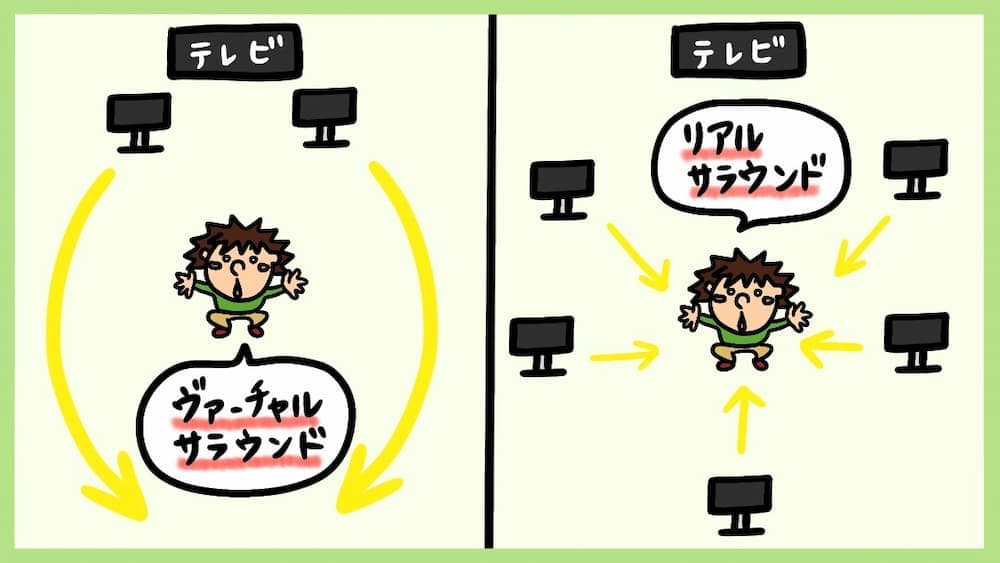

リアルサラウンドとバーチャルサラウンドの違い

サラウンド環境を作るには、スピーカーを四方八方の設置する必要があるわけで、

実際のところ、スピーカーを置きまくれる家庭は少ない。

というわけで、登場するのが「バーチャルサラウンド(仮想音源)」です。

「リアルサラウンド」のように多数のスピーカーを配置せず、

バーチャル≒仮想、疑似で、サラウンド環境を構築する方法です。

バーチャルサラウンドは、擬似的にチャンネル数を増やすというよりも、

どちらかというと、少ないスピーカーで立体音響を表現するという意味が強いかと。

フロントスピーカーだけで、サラウンドサウンドを実現する感じ。

ステレオスピーカー(2ch)のマルチチャンネル信号や、

サウンドバーによるフロントサラウンドシステムや、

天井に音を反射させる「イネーブルドスピーカー」とかとか、

よりシンプルな構成で、3Dサラウンド(Dolby Atmos、DTS:X)を実現するわけです。

Appleのスマートスピーカー「Home Pod」の空間オーディオや、

Amazonのハイレゾスピーカー「Echo Studio」の3Dオーディオも、

バーチャルサラウンドの類ですね。

→Amazon Echo Studioレビュー。2台ステレオペアで3Dオーディオ再生して気づいたこと。Echo、Echo Dotとの違い。

Home Podはちょっと高額ですが、Echo Studioは格安であり、

ホームシアターもワイヤレスで構築できます。

3Dオーディオと舐めてましたが、ホント鳥肌立ちましたから。

是非2つセットで体験してみて欲しい。

→Amazon Fire TV Stick × Echoのオーディオ連携が凄い。Alexaホームシアターができること。

もちろん、バーチャルサラウンドは、お手軽な分、

リアルスピーカーの3Dサラウンドに比べると、臨場感は劣ります。

ホームシアターのバーチャルサラウンドは、

基本的にフロントスピーカーしか設置しないので、

どうしても背後からの音は弱くなるし、個々の音像感も薄れます。

少ないスピーカーで、様々なオブジェクト音を出すのは無理が有るわけで、

音のバランスも変になりがちってのも有る。

例えば、最新の大型テレビでは、Dolby Atmos対応が多いですけど、

小さいスピーカーが2個付いてるだけなので・・・セリフが凄い聞きづらかったり、

サラウンド感は確かに有るんだけども、音量調整が難しかったりもするのです。

サラウンドシステムまとめ

映像よりも音響の方が、作品への影響は大きいわけで、

画面サイズよりも、こだわるべきはサラウンドシステム。

設置の手間、場所を取る事を考えたら、

スピーカーも配線も少ない「バーチャルサラウンド」。

日本の住宅環境を鑑みると、イヤホンやヘッドフォンも悪くないです。

ノイズキャンセリングで、いつでもどこでも没入できるのも良いですね。

iPhoneやiPadでもDolby Atmosは楽しめるし、

Apple TVとAirPods Proの組み合わせも素晴らしかったです。

→【2025年最新】Apple TV 4Kでできること。Apple TVのメリット・デメリット、対応アプリ。

Dolby Atmosの再生デバイスを格安に手に入れるなら、

Amazon Fire TV、Chromecast with Google TV、Apple TVが間違いない。

→Amazon Fire TV、Google TV(Chromecast)、Apple TVの比較と違い。ストリーミングデバイスの選び方。

もちろん、作品がサラウンド対応してなければ意味も無いわけで、

せっかくなら最新のDolby Atmos対応サービスで見て欲しい。

Netflix、U-NEXT、ディズニープラス、Amazonプライムビデオです。

ブルーレイ1本買う価格で、大量のコンテンツも数か月楽しめます。

→【2025年最新】動画配信サービス15社を比較。各社VOD見放題の特徴と違い。

ただ、音はこだわるほどにキリも無く、

こだわるほどに値段も高額になり、場所も取るので気をつけて。

実際のところ、分かりづらいのも「音」であり、

どれが正解かわからない。

比べるのもナンセンスであり、結局のところ自己満足と割り切った方が良い。

音楽のハイレゾなんてものも、

人間には判断しづらい「音の解像度」を売りにしているわけで、

あまり深みにはまらないように。

サラウンド環境やハイレゾ環境を作れば、

音がよく聴こえるのも必然なのです。

→音質と「CD、ハイレゾ、ロスレス」の関係。音楽ファイル形式「MP3、WMA、ALAC、FLAC、WAV、AIFF、AAC」の違い。

これは画質も同じ。4K高解像度だから高画質なわけでもなく、

dpiとか、HDRとか、有機ELとか、健康な目とかとか、

様々な物が関係して高画質と感じるのですよね。

→動画配信サービスの画質と解像度。SD、フルHD、4K、8K、HDR、Dolby Visonの意味と違い。

好きな作品も、高画質高音質で見ればまた別物。

年齢と共に作品の感じ方は違うし、

そもそも、歳とって内容忘れちゃってるってのも有ったりするのでした。