記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

コスパ最強のネットワークレコーダーといえばnasne(ナスネ)。

2012年の初期モデルのまま、新型nasneは発売されず、遂に2019年にnasneの生産が終了へ。

再販されるも、旧Nasneのスペックのまま容量のみアップ。

コストパフォーマンスも悪くなっちゃってやんの。バッファロー製ですからね。

nasneと平行して、様々なDLNAサーバーも試してきましたが、

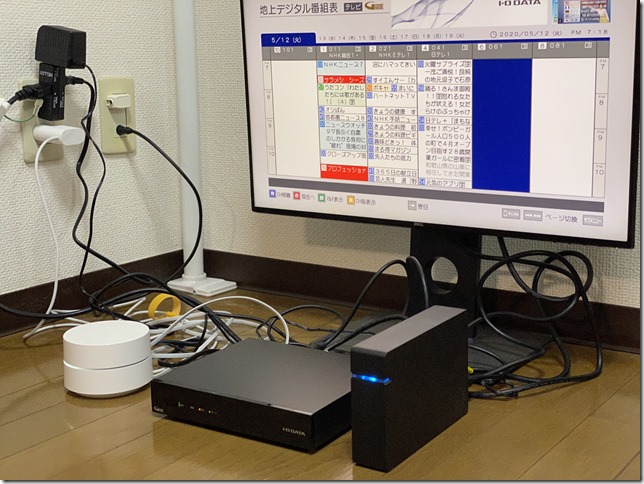

結局落ち着いたのはI-O DATAの「REC-ON」。

REC-ONなら、nasneでできる事は一通りできるし使い勝手も良い。

DLNAサーバーやHDD録画機としても、コストパフォーマンスも高いと感じました。

我が家のnasneも、遂に処分です!

REC-ONとテレキングの違い

アイ・オー・データのテレビチューナーには、似たような製品が多い。

私を悩ましたのが「REC-ON」「テレキング」という2つのモデル。

同じREC-ONでも複数モデルも有ったので・・・

最終的に、REC-ONの「HVTR-BCTX3」を選んだ理由から。

| GV-NTX2 (テレキング) | GV-NTX1 (テレキング) | HVTR-BCTX3 (REC-ON) | EX-BCTX2 (REC-ON) | HVTR-T3HD | |

|---|---|---|---|---|---|

| チューナー数 (同時録画) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |

| 管理アプリ Android、iOS | REC-ON App | REC-ON App | REC-ON App | REC-ON App | REC-ON App |

| 管理アプリ Windows PC | 視聴アプリ:テレプレ 番組表アプリ:テレリモ | 視聴アプリ:テレプレ 番組表アプリ:テレリモ | 視聴アプリ:テレプレ 番組表アプリ:テレリモ | 視聴アプリ:テレプレ 番組表アプリ:テレリモ | 視聴アプリ:テレプレ 番組表アプリ:テレリモ |

| 字幕放送 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |

| データ放送 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |

| 双方向サービス | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |

| 接続端子 | アンテナ入出力端子 USBポート LANポート | アンテナ入出力端子 USBポート LANポート | アンテナ入出力端子 HDMI出力端子 USBポート LANポート | アンテナ入出力端子 HDMI出力端子 USBポート LANポート | アンテナ入出力端子 HDMI出力端子 USBポート LANポート |

| リモコン | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |

| 外付けHDD | 別売り ※8TBまで対応 | 別売り ※8TBまで対応 | 別売り ※8TBまで対応 | 別売り ※8TBまで対応 | 1TB、2TB、4TB ※8TBまで対応 |

「REC-ON」と「テレキング」は、いずれもネットワークレコーダー機能があり、

アプリ「REC-ON App」を使うのは一緒。

ただ、「テレキング」はHDMI出力が無いので、ネットワーク経由でしか管理・視聴できません。

一方、「REC-ON」には、HDMI出力が有り、リモコンも付いているので、

大画面テレビやPCディスプレイに接続して視聴もできる。

※テレビアンテナケーブルは付属しません

地デジチューナーの無いPCディスプレイをテレビ化したり、

通常の録画機(HDDレコーダー)のように、録画した番組をテレビ画面で視聴&管理することもできる。

データ放送や、番組に参加したりする「双方向サービス」も、

アプリ上では利用できないので、REC-ONのみの機能となります。

また、現状テレキングでは、Wチューナーのモデルまでしかないので、

3つチューナーが欲しい場合は、REC-ONになる。

録りたい番組が3つも重なることは、ほぼ無いけど、有るわけで、

特に、家族と生活している人は、多いに越したことは無い。

家族で同時に別々の番組を見たりもしたから・・・

というわけで、私はREC-ONの3チューナーモデル「HVTR-BCTX3」にしました。

テレキングより、REC-ONの方が良い気がしますが、

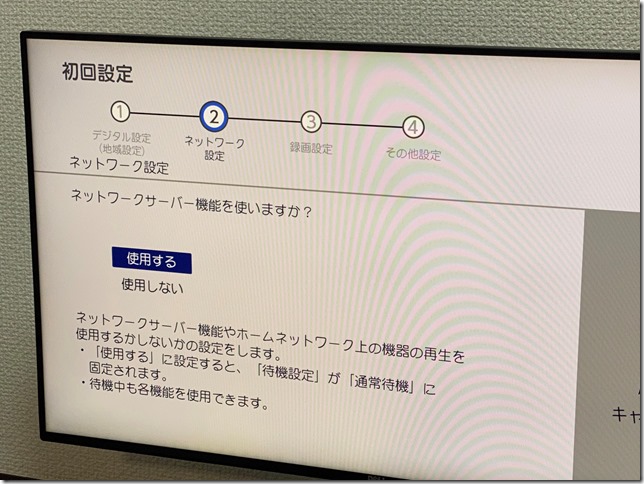

REC-ONは、リモコンでしか初期設定ができないので、

テレビやディスプレイにHDMI接続しないと、アンテナ設定、HDD設定ができません。

※設定後は、REC-ONもテレキングも同じように使えます

よって、テレビやディスプレイが無い場合、は「テレキング」一択となります。

ちなみに、似たようなモデルで「HVTR-T3HD」や「HVT-4KBC

」も有りますが、

「HVTR-T3HD」は、「HVTR-BCTX3」に外付けHDDをセットにしただけ。

「HVT-4KBC」は、4K対応チューナーモデルでネットワーク機能(LAN)が無い。

REC-ONのメリット

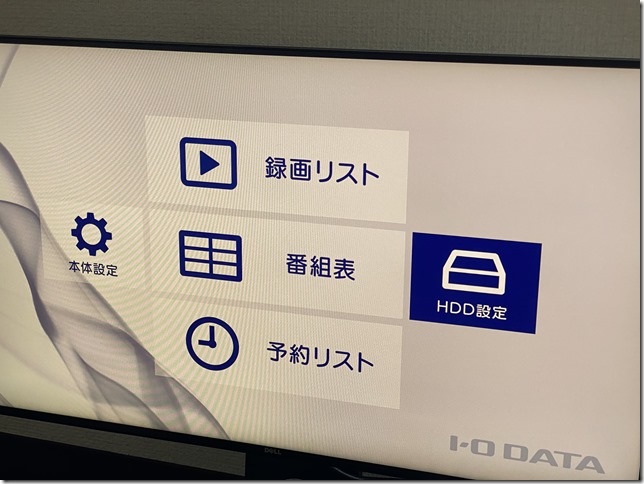

初期設定→スマホ・PC視聴が簡単

ネットワークレコーダーって、色々と面倒な設定が有ったりするんですけども、

REC-ONはシンプルで、初期設定からスマホ視聴まで、簡単にできました。

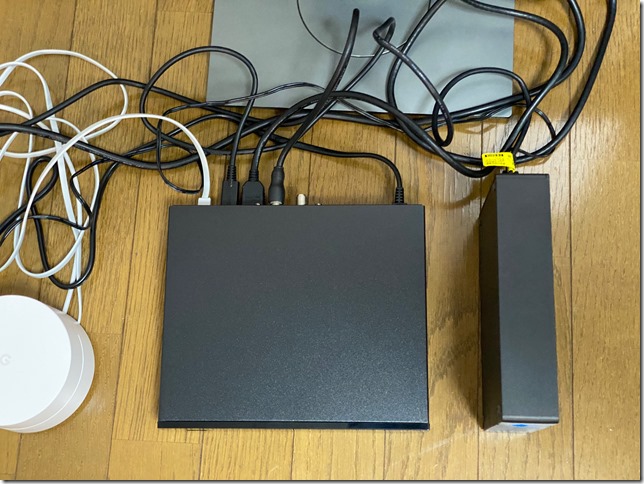

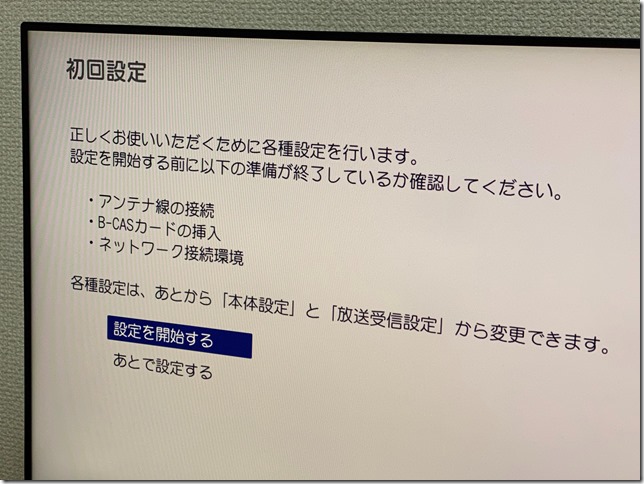

最初に、mini B-CASカードを挿して、

アンテナケーブル、電源ケーブル、LANケーブルを接続。

ディスプレイをHDMIケーブルで繋げて、録画する場合はUSBにHDDも接続。

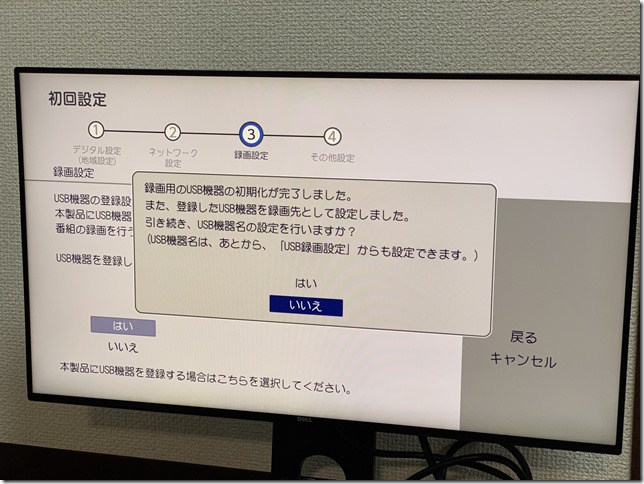

電源を入れたら、案内に従って初回設定。リモコン操作。

一般的なテレビと同じく、アンテナ、録画用のHDD登録で本体設定は完了。

nasneみたいに、HDDをFAT32形式でフォーマットしておく必要も無い。

→NasneにPC用の外付けHDDを接続する。FAT32形式フォーマットする方法。

PCディスプレイが、BSCS対応の録画テレビへ。

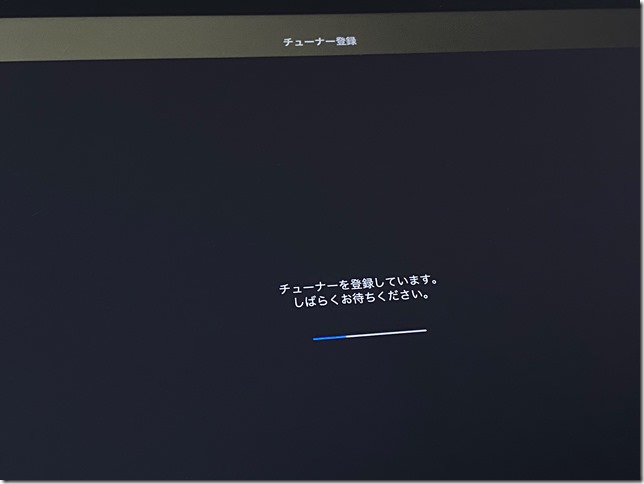

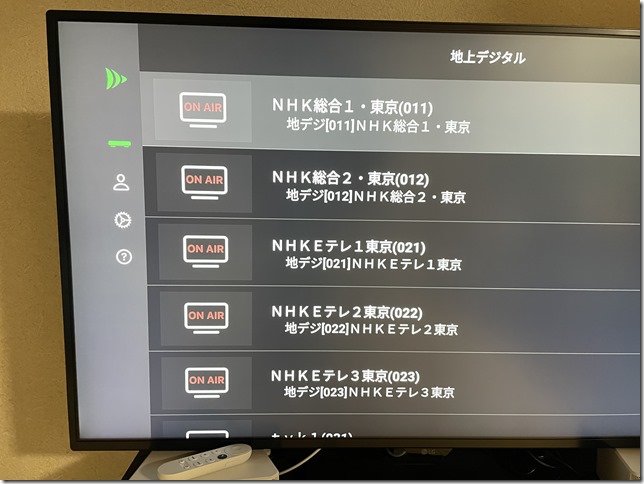

スマホやタブレットで見る場合は、専用アプリ「REC-ON App」から、チューナー登録。

同じWiFi環境下にあれば、チューナーも自動的にに出てきます。

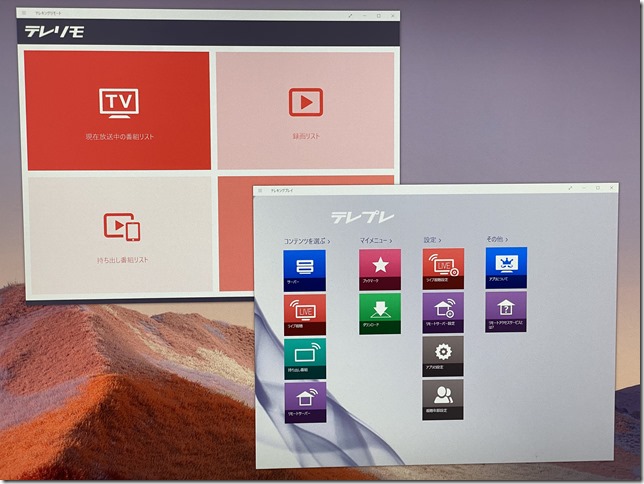

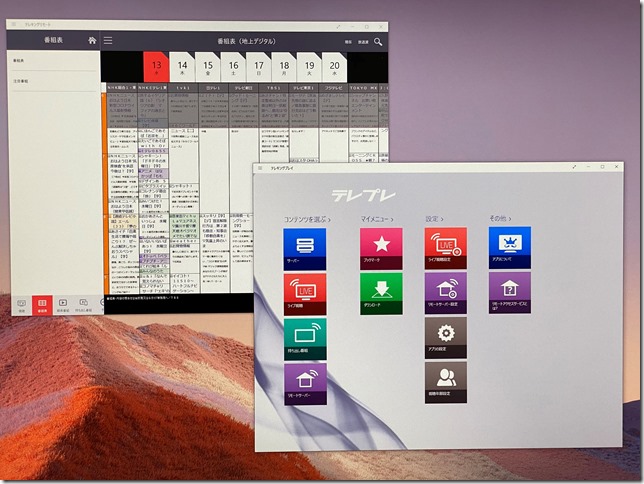

PCアプリ「テレリモ」「テレプレ」では、チューナー登録も不要。

「テレリモ」から番組を選んで「テレプレ」で再生するだけ。

専用アプリが無料ってのが良いですね。

nasneでは、スマホアプリで約1,000円、PCだと約3,000円と、

再生アプリを別で用意する必要も有ったからね。

ネットワーク上でしか使わないなら、ディスプレイも要らないわけで配線や設置端末も少なくできる。

ディスプレイに出力しないなら、REC-ON本体の電源もOFFでOK。

録画も電源OFF状態でOK。テレキングスタイルで使えます。

ちなみに、本体の電源OFFといっても、

ネットワークサーバー機能はONなので「通常待機」という状態です。

いつでもどこでも録画予約できる

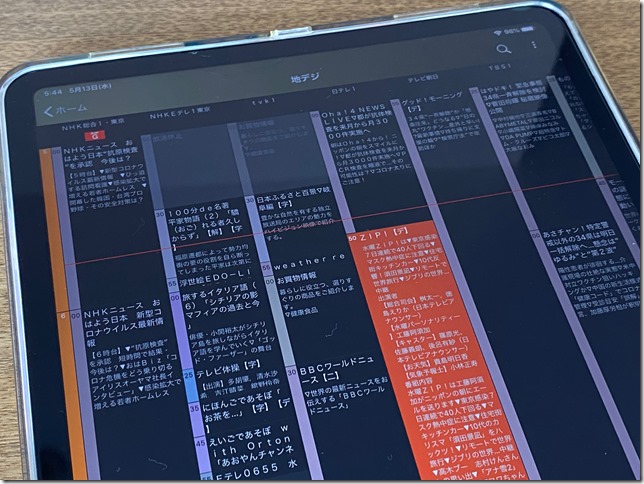

リモコンからの録画予約だけでなく、専用アプリ「REC-ON App」、

PCでは「テレリモ」からも録画予約、管理が可能です。

アプリの番組表から、そのまま録画予約。

外出時にもスマホで録画予約ができるのはホント便利。

まぁ、これはREC-ONに限った機能ではないけども。

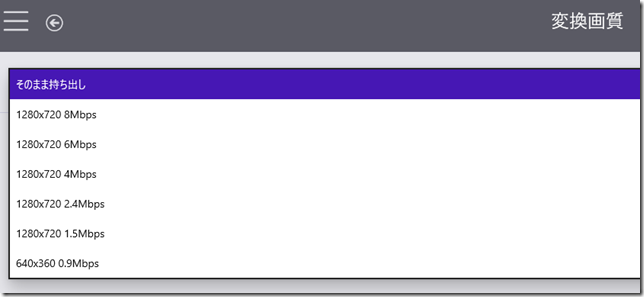

録画画質のバリエーションが豊富

ワンセグの無線とは違い、アンテナケーブル(有線)の接続なので画質も綺麗。

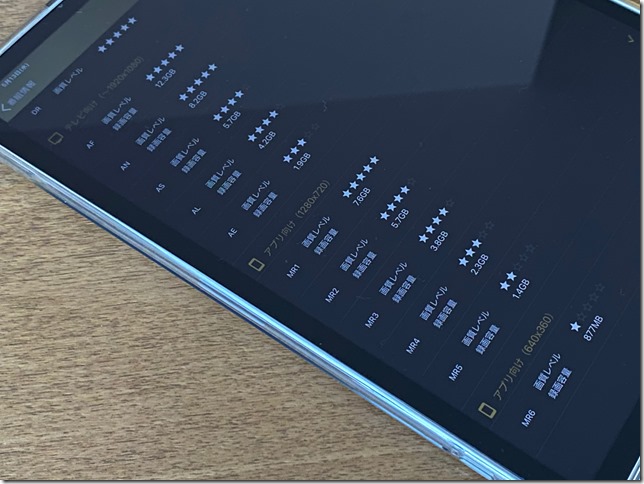

しかも、録画画質が凄い豊富。視聴端末に合わせて選べる。

変換しない「DR(Direct Record)」、

1920×1080解像度のAF(2倍)、AN(3倍)、AS(4倍)、AL(5.5倍)、AE(12倍)。

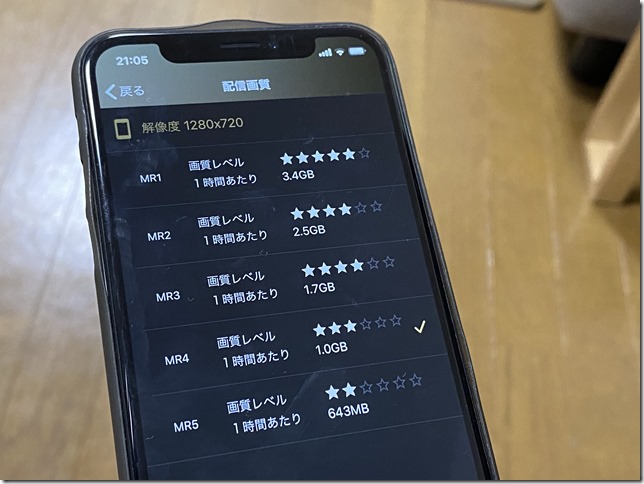

1280×720解像度のMR1~MR5(1.5Mbps~8Mbps)。

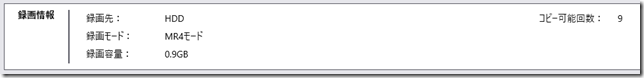

容量節約向けの640×360のMR6(0.9Mbps)と視聴環境に合わせて容量圧縮できる。

画質が上がればデータ量は増えるわけで、スマホ容量も限られていますからね。

MbpsとMBの違い・・・気をつけて。

保存するなら「DR」。無圧縮の地デジは1920×1080(1080i)ですが、

私は、初期設定のMR4(1280×720)で録画することが多い。

MR4でも、DVD画質(720×480)より全然綺麗ですからね。

→動画配信サービスの画質と解像度。SD、フルHD、4K、8K、HDR、Dolby Visonの意味と違い。

PC視聴やタブレットサイズならMR4で、全く問題ない。

ワンセグもビックリなくらい、凄い綺麗です。

同時視聴可能

サーバーには、同時に複数の端末を接続できるので、

REC-ON&テレキングが1台あれば、家族で同時にテレビ番組を楽しめます。

リアルタイム放送と録画番組って組み合わせだけでなく、

リアルタイムで放送されているテレビ番組も、複数端末で同時視聴可能です。

チューナーも複数有るので、現在放送されている別々の番組を、別々の端末で見ることが可能。

宅外からの再生は1台までですが、録画した番組の持ち出しの場合なら、関係も無いからね。

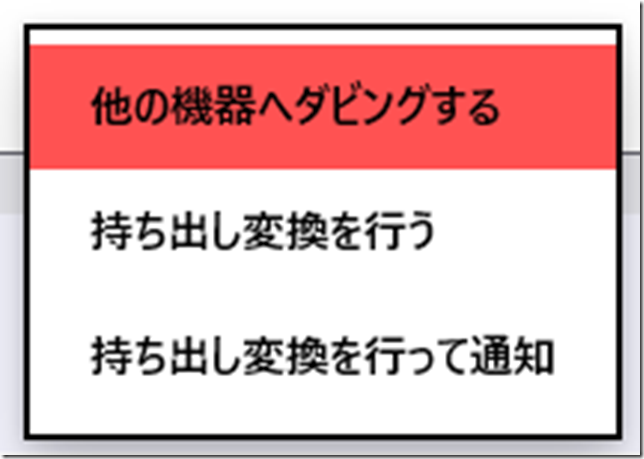

録画番組のダウンロード持ち出しが可能

REC-ON&テレキングは、インターネット接続が可能というわけで、

外出時にもアプリ経由で自宅のREC-ONにアクセスができます。

外でも放送されている番組が視聴できる。

ライブ配信だけでなく、録画番組も視聴可能です。

また、録画した番組はアプリにコピーして持ち出せるので、

オフライン環境でも視聴できるというわけです。

ダウンロードしてしまえば、通信環境にも依存されず、

ストリーミング再生ならではの遅延や不具合も無くなる。

自宅でも持ち出し機能は便利です。

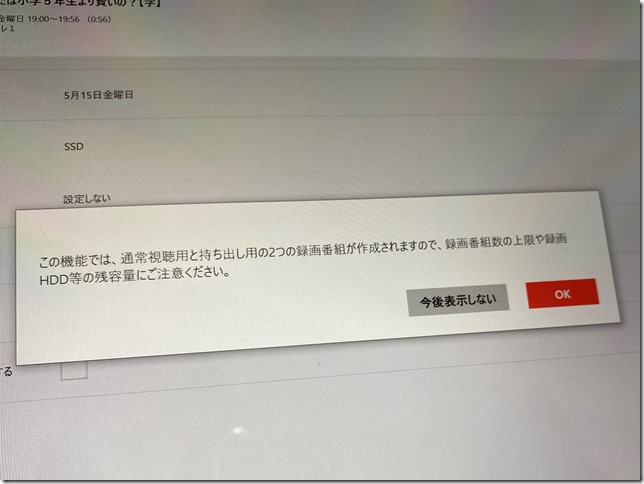

「持ち出し」するには、事前に変換する必要がありますが、

録画時に同時変換しておくこともできるし、

録画しておいた動画を、後から持ち出し用に変換することも可能です。

※持ち出し変換するには、録画時間と同じくらいの時間が必要です。

持ち出し用の動画は、録画画質から更に圧縮する事もできるので、

保存用の番組は、とりあえずDR画質で録画しておいて、

スマホやタブレット用に、MR4やMR6画質にするのが間違い無いかなと。

対応端末が豊富、DLNA/DTCP-IP対応

REC-ON&テレキングで録画した番組は、専用の無料アプリから再生できます。

iPhone、iPad、Androidスマホ&タブレットでは「REC-ON App」、

Windows PCでは「テレリモ」「テレプレ」、Amazonのタブレット、Fire HDでも専用アプリ対応しています。

パソコンのMacには未対応であり、公式アプリも有りませんが、

DLNA/DTCP-IP対応アプリを使えば、視聴は可能です。

Mac用ネットワークTVプレーヤー「StationTV Link」とか。

同様に、Amazon Fire TVでも、DLNA/DTCP-IP対応のアプリを用意することで再生可能となります。

→Amazon Fire TV Stick 4Kの進化と違い。歴代Fire TVシリーズの中で買うべき端末。

Fire TVアプリ「DiXiM Play Fire TV」は、有料ですけど長くお世話になってます。

録画番組だけでなく、リアルタイム放送の視聴にも対応している。

Android TV版もあるので、Chromecast with Google TVでも視聴できます。

→新型Chromecast with Google TVとChromecast(第3世代)の違い、歴代クロームキャストとの比較

そもそも、REC-ON自体が、DLNAサーバーとして機能するので、

他メーカーのDTCP-IP対応のDLNAクライアント機器でも視聴できます。

ソニールームリンク、レグザリンク・シェア、お部屋ジャンプリンク・・・

スマホやWindows PCで、録画再生する場合も、

別に公式アプリ「REC-ON App」や「テレプレ」を使う必要は有りません。

PowerDVD、DiXiM、Station TV・・・プレステでも再生できるわけで、

まぁ、nasneがプレステ不要ってのと同じ仕組み。

→nasneにプレステは不要!ブルーレイプレーヤーとスマホでHDDレコーダー環境を構築してみた。

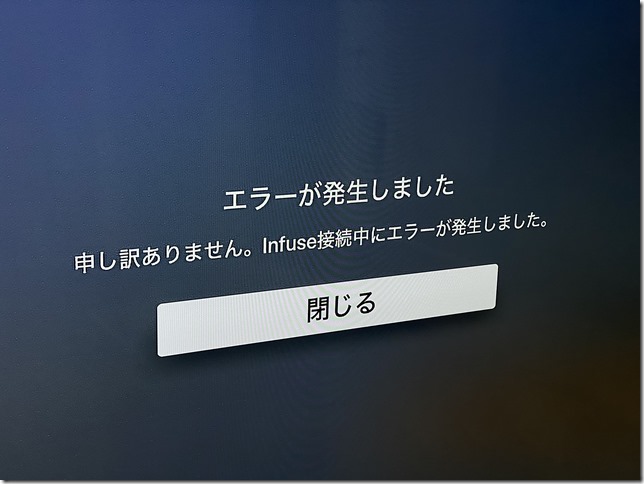

ちなみに、Apple TVにはDTCP-IP対応アプリが無いので視聴は無理でした。

DLNA対応アプリ「Infuse Pro 6」で試しましたが、やっぱりエラー。

→Apple TV HDとApple TV 4Kの違い。新型Apple TV 4K(第2世代)のメリット・デメリット。

DTCP-IPって日本独自のコピー制限なんで・・・日本ではDLNAとDTCP-IPがセット、

国産ネットワークプレーヤーが必要なんですね。

NASサーバーへ直接録画が可能

REC-ON&テレキングでは、本体にUSB接続しているHDD以外にも、

ネットワーク上のHDD(NAS)に直接録画が可能です。

DLNA、DTCP-IP対応で、NASサーバーに録画できる事は、

REC-ONやテレキングを経由せずとも、直接NASサーバーから録画した番組の再生も可能というわけ。

本体HDD→NASサーバーにコピーも可能ですからね。

他の録画機と同じくダビング10、コピーは9回+ムーブ1回まで。

ただ、DLNA&DTCP-IPに対応のNASサーバーということで、

選択肢は、やはり日本製のNASがメインとなる。

同じくアイオーデータのHDDか、バッファローのLinkstation。

※参考→録画テレビチューナー&ハードディスクレコーダー 動作確認済み機器一覧 | IODATA アイ・オー・データ機器

基本的に海外製のNASサーバー(ReadyNAS 等)は、

DTCP-IPには未対応なので・・・まぁ無理して使うもんじゃないかな。

※「DS218j」は「DiXiM Media Server」対応しています。

TVチューナー&HDD録画機としても優秀

ネットワークレコーダーとして購入したのREC-ONですが、

通常のHDD録画機としても優秀、他最新の録画機と比べて劣らないなと感じました。

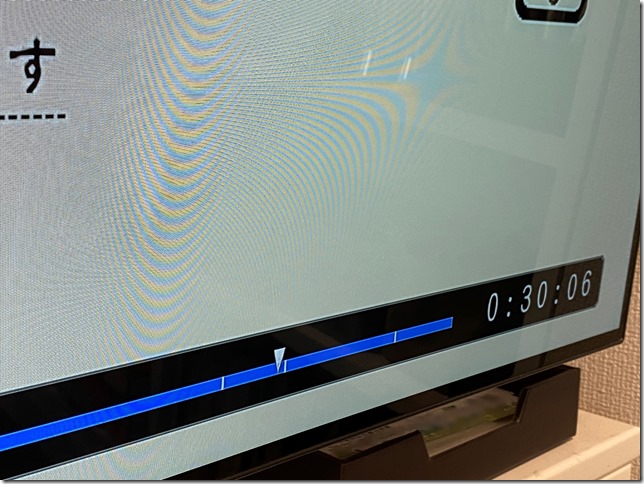

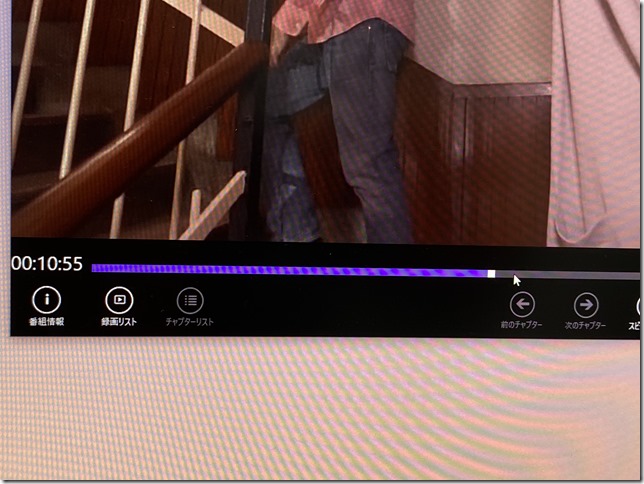

HDMI接続した際のレスポンスは良く、

CMの位置もタイムシークバーに表示され、30秒単位でスキップも可能、

地上波ならではのCMストレスをラクに回避できます。

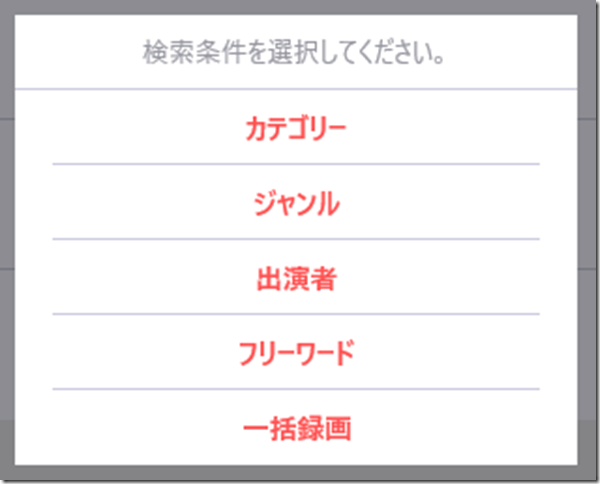

また、おまかせ録画、フォルダ機能も便利でした。

おまかせ番組録画では、自分の好みの番組を様々な条件で絞り込んで、まとめて予約可能。

ジャンル、出演者、キーワード、時間帯で絞り込みだけでなく、

事前に有るカテゴリから、お任せ番組をまとめて録画もできる。

撮りまくると探すのが面倒な番組も、

事前にフォルダ分けで探しやすくなる。録画一覧表示も可能。

フォルダ指定せずとも、ジャンルでフォルダ分けしてくれたり、

フォルダ移動、未視聴マークと、見てない動画の管理も簡単。

タイムシフトマシンで録画しまくって、消耗している人にも悪くないんじゃないかと。

ただ、おまかせ録画数は最大21件なので、あんまり「おまかせ」し過ぎないように。

REC-ONのデメリット

再生アプリのレスポンスが遅い

公式アプリ「REC-ON App」のレスポンスが遅いです。

デメリットは、これに尽きるんじゃないかと。

LAN接続でのストリーミング再生なので、仕方ないのですが、

動画選択してから、再生するまでに毎回10秒~15秒くらいかかります。

一度再生されてしまえば、安定して視聴はできるんですけどね。

また、アプリ経由では、動画の早送り、スキップも全然使い物になりません。

CMを見る時間よりも長いんじゃないかというくらい。

番組表の表示、予約時のレスポンスもちょっと遅いですからね。

スマホアプリよりも、PCアプリの「テレプレ」「テレリモ」の方がスムーズな印象。

動画スキップも、PCなら許容できるレベルかな。

この辺はPCスペックにも依るのかもしれんけど。

PCでは2つのアプリが必要ですが、アプリ分けてる方が良いんじゃねーの?

純正アプリが安定しないのはnasneも同じだったし、他のメーカーでも有るデメリット。

なんだかんだでDiXiMが安定している気が・・・

無線LAN内蔵では無い

REC-ONもテレキングも、ネットワークレコーダー機能が有りますが無線LANが内蔵されていません。

よって、ネットワーク機能を使うためには、本体に有線LANケーブルを挿す必要が有る。

無線LANルーター本体から、直接LANケーブルを引っ張ってくるか、

イーサネットコンバーター等の無線LAN子機からLANケーブルを接続する。

中継機を使うとなると速度も不安定になるし、

設定もちょっと面倒なんで・・・手間が増えるよね。

ちなみに、広い自宅で視聴するならば、

メッシュネットワーク対応のWiFiルーターを使うべき。

複雑な設定は不要で、WiFiポイントも簡単に増やせます。

メッシュネットワークは、離れた場所でも高速。

動画のストリーミング再生には、WiFiスピード、安定性も求められますからね。

注意点として、Google Nest WiFiの親機にはLANポートが2個有りますが・・・

Google Nest WiFi 拡張ポイント(子機)にはLANポートが無いので、

子機として使うつもりなら、旧型のGoogle WiFiが必要です。

Google WiFiは親機も子機も関係なく、LANポートが2つ有るし、

Google Nest WiFi ルーターは、上位互換性がありますので、

Google Nest WiFiの拡張ポイント(子機)として、Google WiFiも使えます。

我が家は親機をGoogle Nest WiFi ルーター、子機のGoogle WifiをREC-ONに接続。

親機と子機は1階と2階で離れているのに、無線とは思えないほど速度出てます。

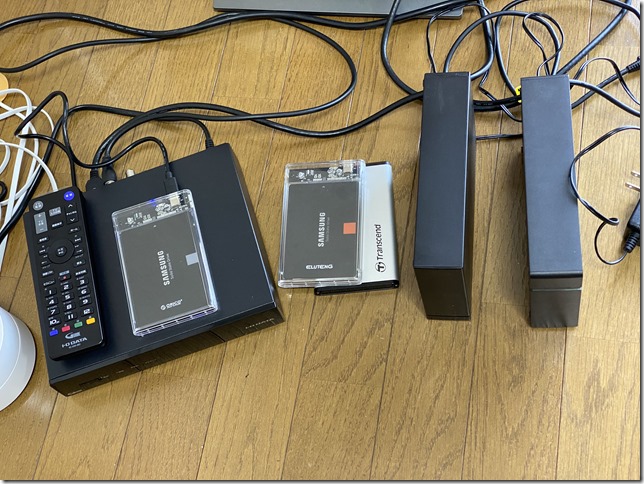

HDDは同時に1台までしか使えない

REC-ONとテレキングには、HDDは8台まで登録できますが、同時に利用できるのは 1 台のみ。

USBポートが1個しかないからね。

よって、USB HDD → USB HDDへのムーブやダビングも不可能です。

※USB HDD → NAS へのムーブやダビングは可能です。

HDD内蔵では無いっていうデメリットも有りますが、

これは、自分でHDDを選べたり、流用できるメリットの方が大きいかなと。

最大8TBまで対応しているし、HDDだけでなくSSDも利用可能。

SSDならファンレスで電源も不要。

気軽に差し替えられるし、配線もスッキリなのも良いです。

REC-ON、テレキングまとめ

パソコン、スマホ、タブレット、Fire TVと、

家に有る端末がテレビになるって、やっぱり最高だなと。

ワンセグ、フルセグ、ブルーレイレコーダーより、ネットワークレコーダーです。

→iPhone、iPad、PCでテレビ視聴&録画する方法。ワンセグ、フルセグ、チューナー、レコーダーの違い。

nasneよりも無駄の無い形で、置き場所もスッキリ。

nasneの後継機として満足です。

REC-ONのアプリが使いづらいとはいえ、nasneのアプリも酷かった思い出。

twinky beam、torneモバイル、Video & TV sideView、DiXiM・・・

まぁ、再生アプリだけ別で用意したって良いし、

持ち出し用にダウンロードしてしまえば、ストリーミング再生のレスポンス問題は解決するからね。

DLNAサーバーとしてだけでなく、普通のHDD録画機としても優秀だと感じました。

そういった意味では、テレキングよりもREC-ON。

EX-BCTX2よりも、HVTR-BCTX3

。

値段も大して変わらず、チューナー数も増えますから。

テレビチューナーが無い液晶ディスプレイを使って、

格安に録画テレビも増やせるわけで、薄型で軽量の液晶ディスプレイも安くなっちゃいましたからね。

動画配信サービスも普及しまくり、スマホやタブレットでテレビ番組が視聴できる・・・

テレビチューナーが無ければ、NHK受信料を払わなくて良いという裏技もあり。

→NHKが映らないテレビを作る方法。チューナーレスAndroid TVを自作するメリット・デメリット。

地上波が映らないなら、NHK受信料の支払い義務がなくなる。

録画しないで有料サブスクを契約した方が安上がる時代にもなっています。

TVer、ABEMA、Youtube、無料でライブ視聴できるサービスも増えてますので。